Антропологические аспекты культуры

7 лет ago Enottt Комментарии к записи Антропологические аспекты культуры отключены

Изучением вопросов становления и развития как культур отдельных народов, так и культуры человека в целом занимается культурная антропология. Она представляет собой фундаментальную науку, предметом которой является совокупность результатов и способов деятельности человеческого общества во всех сферах его жизнедеятельности и всех факторов, составляющих и обусловливающих своеобразие образа жизни и поведения народов, этнических общностей, групп и индивидов в тот или иной период времени. Культурная антропология исследует развитие культуры во всех ее аспектах: образ жизни, видение мира, менталитет, этническая психология, результаты и формы духовной деятельности человека. Кроме того, она изучает также уникальную способность человека развивать культуру через общение, через коммуникацию, рассматривает огромное разнообразие человеческих культур, их взаимодействие и конфликты.

Культурная антропология представляет культуру как продукт совместной жизнедеятельности людей, систему согласованных способов их коллективного сосуществования, упорядоченных норм и правил удовлетворения их групповых и индивидуальных потребностей. Такое понимание основывается на том, что совместное долгое проживание групп людей на определенной территории, их коллективная хозяйственная деятельность, оборона от внешних нападений формируют у них общее миросозерцание, единый образ жизни, манеру общения, стиль одежды, специфику кулинарии и т.д. В результате действия перечисленных факторов формируется самостоятельная культурная система, которую принято называть этнической культурой данного народа. Но каждая этническая культура не является механической суммой всех актов жизнедеятельности людей соответствующего этноса. Ее ядро составляет набор «правил игры», сложившихся в процессе их коллективного сосуществования.

В отличие от биологических свойств человека эти «правила игры» не наследуются генетически, а усваиваются только посредством обучения. По этой причине невозможна единая универсальная культура, объединяющая всех людей на Земле. Таким образом, несмотря на свою очевидную реальность культура предстает в некотором смысле абстрактным понятием, ибо в действительности она существует только в виде множества культур разных эпох и регионов, а внутри этих эпох — в виде культур отдельных стран и народов, которые в культурологии принято называть локальными культурами.

Наличие локальных культур является также закономерной формой существования всей человеческой культуры в целом. Благодаря взаимодействию локальных и этнических культур возникает система общения, поддерживаются различные стили и типы поведения, ценностные ориентации, сохраняется их этническая самобытность. Это общение протекает как через взаимное выяснение отношений, распри, конфликты, так и через взаимную адаптацию и понимание культурного своеобразия соседей. Как правило, характер межкультурных контактов определяется степенью близости и родства взаимодействующих культур. Дело в том, что некоторые локальные культуры похожи друг на друга в силу их генетического родства и сходства условий их возникновения. Другие культуры различаются настолько, насколько различаются условия жизни народов, создавших эти культуры. Во всем разнообразии локальных культур нет ни одной «ничейной» культуры. Каждая культура воплощает специфический опыт социальной практики какого-либо конкретно-исторического сообщества людей. Этот опыт придает каждой культуре свои неповторимые черты, определяет ее своеобразие.

Своеобразие культуры того или иного народа может проявляться в самых разных сторонах человеческой жизнедеятельности: в удовлетворении биологических, материальных или духовных потребностей, в естественных привычках поведения, типах одежды и жилищ, видах орудий труда, способах трудовых операций и т.д. Так, этнографы давно заметили, что народы, живущие в сходных географических условиях и по соседству друг с другом, часто строят дома по-разному. Русские северяне традиционно ставят дома к улице торцом, а русские южане располагают свои жилища вдоль улицы. Балкарцы, осетины, карачаевцы много веков живут на Кавказе по соседству. Однако первые строят каменные одноэтажные дома, вторые — двухэтажные, а третьи — деревянные дома. Раньше у узбеков по одной лишь тюбетейке можно было определить место происхождения ее владельца, а одежда русской крестьянки XIX в. точно указывала, в какой местности она родилась.

Таким образом, составными частями человеческой культуры являются локальные культуры, носителями которых выступают народы, их создавшие. Каждый народ представляет собой самостоятельную этническую общность, или, как принято говорить в этнологии, отдельный этнос. Этносы существуют как устойчивые общности людей, состоящие из нескольких поколений. Люди естественным образом объединяются в этносы по самым разным причинам, в том числе на основе общности исторической судьбы, общих традиций, особенностей быта и пр. Самыми важными объединяющими факторами являются общность территории и языка.

Культурная картина мира находит свое выражение в различном отношении к явлениям культуры. Например, на Мадагаскаре похороны отражают оценку достигнутого при жизни человеком статуса и степень уважения к умершему, поэтому для прощания с одними стекаются тысячи людей, а к другим приходят единицы. У некоторых народов прощание с покойником растягивается на недели. Напротив, в современной России или США похороны умершего занимают всего несколько часов. Различное отношение к одному и тому же событию у разных народов можно объяснить только различиями их культурных картин мира, в которых это событие имеет разные ценность и значение.

Исследование коммуникационного аспекта общения культур показывает, что отношения между культурами могут быть различными:

- утилитарные отношения;

- отношения неприятия;

- отношения взаимодействия, когда отношения культур друг к другу рассматриваются как отношения между равноценными субъектами.

Первый тип отношений означает самоотречение от своей самобытности, добровольное подчинение другой культуре. Второй тип предполагает возникновение эгоцентрических культур, замкнутых в себе и не желающих взаимодействовать с другими культурами. Третий тип отношений можно назвать наиболее прогрессивным для всей человеческой культуры, поскольку основывается на следующих принципах:

- любая культура представляет собой совокупность неповторимых и незаменимых ценностей, благодаря которым каждый народ может существовать в мире и взаимодействовать с другими народами;

- все народы составляют единое целое в общем культурном наследии человечества, а культурная самобытность народов обнаруживается и обогащается в результате культурных контактов с традициями и ценностями других народов;

- ни одна культура не может претендовать на право быть универсальной для всех народов, каждый из которых сохраняет свою самобытность;

- культурные особенности каждого отдельного народа не противоречат единству всеобщих человеческих ценностей, которые объединяют человечество и делают его жизнедеятельность плодотворной и прогрессивной.

Указанные принципы взаимоотношений культур имеют важное методологическое значение, поскольку являются основополагающими для межкультурной коммуникации и диалога культур.

Культура и человек

Приступая к рассмотрению вопроса о соотношении культуры и человека, необходимо прежде всего предостеречь от частой теоретической ошибки — отождествления понятий «человек» и «личность». «Человек» обозначает род Ноmo sapiens, т.е. общие свойства данного вида живых существ, а «личность» — единичного представителя этого вида, индивида. При этом «личность» не является синонимом «индивида» — не всякий индивид является личностью: принципиальное различие содержания данных понятий состоит в том, что индивидом человек рождается, а личностью становится (или не становится) в силу определенных объективных и субъективных условий. «Индивид» — понятие, характеризующее отличительные черты каждого конкретного человека, животного и даже молекулярного соединения (в естествознании используется понятие «химический индивид»), тогда как «личность» — понятие, неизвестное ни химии, ни биологии, поскольку оно обозначает духовный облик индивида, сформированный культурой в конкретной социальной среде его жизни, разумеется, во взаимодействии с его врожденными анатомо-физиологическим и психологическими качествами.

Культура и общество

Культура и общество — системы до такой степени близкие, что их содержание нередко или вообще не различается, или представляется таким образом, что одна понимается как часть, раздел, аспект другой. Между тем эти системы различны, в известной мере автономны и развиваются каждая по своим законам. Прежде всего нужно учесть существенные расхождения в философии и в самой социологии трактовок понятия «общество»: в свое время К. Маркс полемизировал с теми социологами, которые видели в обществе «сумму индивидов», и противопоставлял этой точке зрения понимание общества как «суммы тех связей и отношений, в которых… индивиды находятся друг к другу», или как единство «базиса» и «надстройки». В наше время одни ученые — как в России, так и на Западе — разделяют этот подход, а другие оспаривают (с кругом научных мнений можно ознакомиться в монографии Е.П. Черняка «Цивилиография: наука о цивилизации» (М., 1996), где охарактеризованы и представлены в виде таблицы «основные концепции социальной реальности», начиная со взглядов О. Конта и К. Маркса и заканчивая теориями современных западных социологов и философов).

Функционирование культуры

Системный подход к научному рассмотрению культуры предполагает взаимосвязь трех плоскостей ее анализа: элементно-структурной, функциональной и исторической.

Следующая ступень — анализ культуры в функциональном аспекте. Он включает в себя решение двух вопросов: какие объективные цели сделали необходимым рождение и историческое развитие культуры как функциональной системы и каковы механизмы ее функционирования, обеспечивающие достижение этих целей? Поскольку культура живет и действует в реальном бытии человечества, функционируют пространственное и временное измерения бытия. В пространственной плоскости роль культуры состоит в том, чтобы удовлетворять те потребности людей, которые она сама порождает, и одновременно формировать новые потребности, посредством этого окультуривая, облагораживая, одухотворяя, «возвышая» биологические нужды — в пище, отдыхе, сексуальных ощущениях и т.д. — и привнося в жизнь новые, чисто культурные: в чтении, слушании музыки, изучении наук, философском умозрении, путешествиях, интеллектуальном общении с себе подобными. В целом эту роль культуры можно определить как последовательное и всестороннее очеловечивание жизни человека.

Значение указанных действий культуры неоднозначно. Диалектика человеческого бытия приводит к выработке человечеством не только таких форм поведения и опосредующего их сознания, гуманистическая ценность которых, безусловно, превосходит агрессивность, жестокость, кровожадность диких зверей и отсутствие у них разума, совести, идеалов, духовности, эстетических чувств, но и таких, в которых людьми проявляются качества более звериные, чем у самих животных, — ограбление и убийство ближнего, военные способы разрешения социальных противоречий, пытки, обман, предательство, измена. Более того, одни и те же действия получают в человеческом обществе прямо противоположные оценки: одни люди рассматривают их как культурные, а другие — как антикультурные, дикие, варварские.

Это относится к верованиям и безверию, к использованию ненормативной лексики в речи, к явлениям моды в одежде и прическе, к украшениям, макияжу, татуировке, к различным художественным стилям: импрессионизму, экспрессионизму, кубизму, фовизму, абстракционизму… Культура оценивает самое себя, и ее оценки зачастую оказываются различными, даже диаметрально противоположными, потому что они даются с позиций социальных групп, являющихся разными, подчас антагонистическими в своем бытии, а значит, и в своем сознании. Таковы, в частности, оценки Великой французской революции и Октябрьской революции в России, фашизма, нынешние»религиозные конфликты, оборачивающиеся кровавым противоборством сторонников террора как «высшего проявления мусульманской культуры», с теми, кто считает всякий террор явлением антикультуры… В силу этого одного только онтологического подхода к культуре недостаточно — к ней необходимо подходить также с аксиологических позиций.

Историческая динамика бытия культуры

В связи с тем что антропо-социокультурные системы отличаются от природных систем своим историческим существованием, их изучение требует сопряжения синхронического «разреза» с «разрезом» диахроническим. Теоретическое обоснование такой программы исследования истории культуры на современном этапе предоставляет родившаяся в 1970-е гг. новая наука — синергетика, развивающая методологическую программу теории систем и принципов системных исследований на основе изучения закономерностей процессов развития сложных и сверхсложных самоуправляющихся систем — процессов их самоорганизации, а тем самым и дезорганизации, и реорганизации. Культура принадлежит к числу именно таких систем, и потому применение культурологической мысли синергетических идей оказалось весьма перспективным.

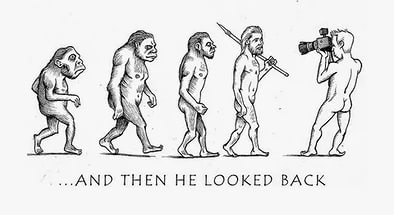

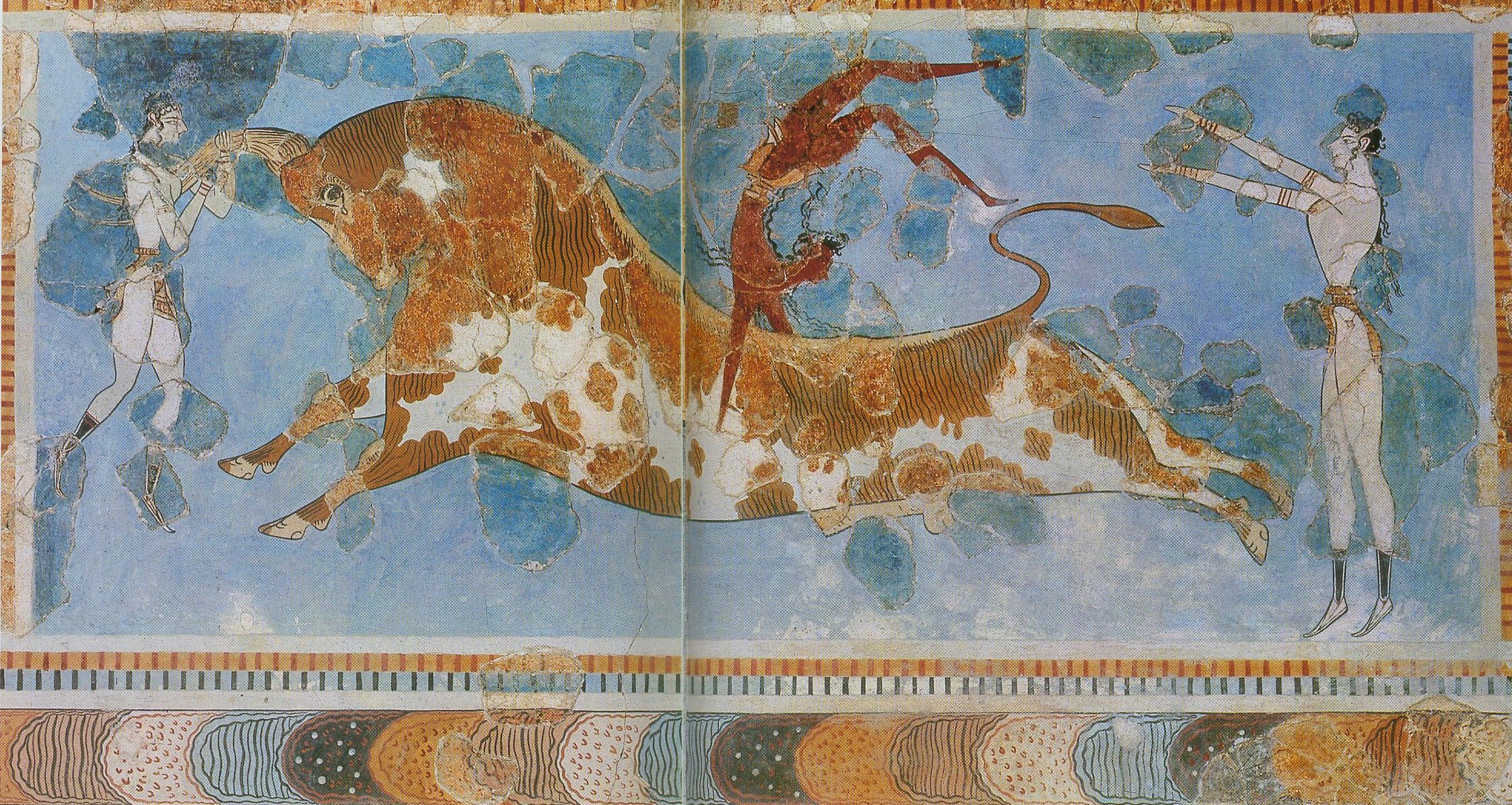

С синергетических позиций история мировой культуры начинается в эпоху верхнего палеолита (древнего каменного века): тогда и на протяжении нескольких десятков последующих тысячелетий, в века бронзы и железа по археологической периодизации, окончательно сформировалось первобытное общество с присущим ему типом культуры. В основе существования этого общества лежали три способа практического жизнеобеспечения: охота, собирательство и рукомесло (ручное изготовление первых каменных и деревянных орудий, одновременно служивших оружием охоты и межплеменных войн). Главной отличительной чертой его культуры был синкретический (целостно-нерасчлененный, диффузный) характер бытия, в котором духовные формы деятельности еще не отделялись от материальных, а художественное сознание, образно-конкретное, эмоционально-напряженное и фантастическое, было мифологическим и тем самым пронизывало все сферы жизни и управляло всеми формами деятельности.

Такая культурная система обладала большой устойчивостью. Однако в силу того что программы поведения и деятельности определялись уже не биогенетически, а развивавшейся энергией интеллекта и духовных стимулов, ее медленно, исподволь подрывали некие внутренние силы, порождавшиеся потребностями в облегчении труда и повышении его коэффициента полезного действия. В конечном счете, особенно после овладения производством орудий — оружия, технологией железного литья, благодаря оснащению ручного труда простейшими орудийными посредниками — гончарным кругом, жерновом, литьевыми формами, рычагом, скрепами, соединительными смесями и т.д., стали все резче расходиться культура, выросшая из собирательства (преобразованного в земледелие), культура, выросшая из охоты (превратившейся в скотоводство), и культура, основанная на ремесле. В соответствии с благоприятствованием различных природных условий человечество пошло открывшимся ему нелинейным путем прогресса, испытывая возможности каждого направления.

Наименее перспективным оказалось скотоводство — и потому, что оно порождало кочевой образ жизни, предопределявший непрерывные столкновения с другими племенами и провоцировавший на непроизводительный грабительский, «антидуховный» образ жизни, и потому, что примитивная техника разведения скота не содержала стимулов для развития интеллектуальной деятельности. Хотя в Африке, в Средней Азии, на Дальнем Севере и на некоторых океанских островах еще сохраняются остатки такой культуры, они являются явными пережитками далекого прошлого и находятся в состоянии полной деградации; социумы, культура которых основывается на скотоводстве, неотвратимо умирают в окружении цивилизованных обществ.

Солонин, Каган — 227-257