Искусство 1-й половины XVIII века. Общая характеристика

Это новый период развития русской культуры: возникновение светского искусства благодаря реформам Петра Великого, перенимание западного опыта.

Процесс перенимания, освоения и переработки европейского опыта шел несколькими путями:

- приобретение заграницей готовых произведений

- привлечение иностранных специалистов для работы в России и для преподавания русским ученикам

- посылка русских студентов за государственный счет на обучение заграницу (пенсионеры)

Искусство этого периода, придя на смену средневековью, стало первым звеном в культуре нового времени — качественно иной. Этот перелом отражает общеевропейский процесс перехода от средневекового искусства к новому, однако специфика русского исторического развития такова, что здесь он произошел на 200—300 лет позднее Италии или Франции, и происходил под большим влиянием этих стран.

Это русское «ученичество» — творческий процесс формирования нового метода художественного творчества. Оно складывалось из:

- творческие поиски и сдвиги канона, произошедшие в древнерусском искусстве XVII века

- деятельность приглашенных европейских мастеров (россика)

- трактаты и увражи (гравированные чертежи), которые создавались в Европе со времен Ренессанса и закрепляли опыт искусства нового времени.

То, что Россия совершила этот переход так поздно, повлияло на ряд специфических особенностей её художественного развития. За полвека ему пришлось, ценой огромного напряжения, пройти путь, который другие страны проделали за два-три века. Эта скорость породила ряд сюрпризов, например, параллельное существование нескольких стилей, которые в Европе шли последовательно. Характерными для эпохи были необычные художественные ситуации — преждевременное появление элементов культуры, для восприятия которых ещё не было условий. С середины XVIII века, когда принципы нового искусства окончательно победили, и всюду распространилось барокко, течение русского искусства приобретает более обычный характер. Вслед за периодом развитого барокко (1740—1750-е годы) и кратким, слабо выраженным периодом рококо (рубеж 1750—1760-х годов), наступает классицизм, который будет господствовать до 1830-х.

«Первая четверть XVIII века сыграла особую роль в художественном развитии России. Искусство занимает принципиально новое место в жизни общества, оно становится светским и общегосударственным делом. Происходит распад старой системы художественной жизни и формирование нового единства. Этот путь отмечен существенными сдвигами, которые неизбежны при крутой ломке старого творческого метода. Зарождаются новые взаимоотношения между заказчиком и художником, причем осведомленность последнего о том, как должно выглядеть современное произведение, часто делает его роль определяющей. Новое искусство не всегда встречается доброжелательно и потому требует широкой государственной поддержки и разъяснения. Воспитательная функция искусства в прямом и более отвлеченно смысле этого слова чрезвычайно возрастает». Разрушается прежнее представление о красоте и воплощающих её формах. Поскольку «грамотность» воспринимается как априорный залог качества (порой ошибочно), появляются более новаторские по методу, но довольно слабые в художественном отношении работы иностранных художников.

Поскольку искусство ещё оставалось «неустановившимся», налицо большая разница в манерах, стилевых приемах и типологических схемах. В художественную практику потоком вливаются новые идеи и образы, жанры и сюжеты, иконографические образцы. Не существовало строгого отбора, которому подвергалось иностранное вмешательство, хотя его старались все-таки корректировать, исходя из внутренних потребностей страны и вкусов. В итоге случайное и преждевременное, не отвечавшее национальным потребностям отбрасывалось. «Этот нелегкий, но глубоко прогрессивный процесс выводил русское искусство на широкую дорогу общеевропейских мыслей и форм, нёс отказ от средневековой замкнутости, косности религиозного мировоззрения, был большим государственным делом. Средствами эпохи Просвещения, которой принадлежит XVIII столетие, русское искусство выполнило функцию, которую обычно берет на себя Возрождение».

Постепенно растет новое поколение русских художников-пенсионеров, которые в основном работают в Петербурге — связующем звене между Россией и Западом. Москва же выполняет роль такого звена между Петербургом и провинцией; московская школа складывается из старых мастеров и молодых художников, не прошедших ученичества нового типа. Она также идет по новому пути, но медленнее и с большим отпечатком традиционного метода. Провинция в 1-й четверти века испытывает весьма слабое влияние новшеств, часто продолжая древнерусские формы, тем более, что в регионы перебираются «старомодные» иконописцы из Москвы

Петровское время. Характеристика эпохи

Увеличение роли светской культуры в последней трети XVII века

Общеизвестны слова великого поэта, что Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и громе пушек. Но, конечно, входила она в европейское пространство значительно медленнее, чем это может показаться из приведенного художественного сравнения. Ведь тот не имеющий аналогов в прошлом пародов Запада крутой перелом, который произошел в жизни России при Петре I, подготавливался в течение предыдущего столетия и даже задолго до Петра. Исследователь в этой связи пишет: «XVII столетие, быть может, интереснейшее во всей русской истории, было эпохой великого перехода от старых форм жизни и быта к новым. Новая династия, новая Никонова церковность, новая схоластическая паука, новая литература с ее аллегорическим витийством и рифмованной поэзией, новые люди и новые моды, несомненно, вызвали небывалый подъем интереса к загадочному будущему. Приблизилось ли царство Антихриста, как утверждали раскольники, или недалеко что-то светлое, радостное, славное, что ждет святую Русь, только что поборовшую ужасы лихолетья?» (Первухин Н. Г. Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле. М., 1913. С. 42).

Конечно, XVII в. был еще сам «средневековой Русью», но именно в этом столетии появились светская литература и даже литературные пародии на богослужение (вроде сатиры «Служение кабаку»), русифицировались переводы западноевропейских источников (в результате чего, правда, герцог Ореол в сказании о Бове, например, мог превратиться в посадника Орла). В библиотеке Никона рядом с богослужебными книгами стояли Аристотель и Вергилий, в Славяно-греко-латинской академии наряду с богословием преподавали светские дисциплины: риторику, грамматику, сочинение виршей, а в театре Готфрида, посещаемом царем Алексеем Михайловичем, ставили светские пьесы. Однако явственно ощутимые результаты всех этих изменений будет справедливо связывать с именем паря-реформатора и считать первые годы XVIII в. началом Нового времени. В. О. Ключевский удачно сравнил деятельность Петра I с «бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева» (Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1910. Ч. IV. С. 293). Другой великий русский историк – С. М. Соловьев писал об ощущении в XVII в. необходимости движения по новой дороге: «Народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя, – вождь появился» (Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1872. Чт. 3).

Масштаб этого явления трудно переоценить.

Петр I как реформатор

Естественно, общественные отношения не ломались, крепостное право не только не было уничтожено, но еще более укрепилось, тем не менее в преобразованиях была острейшая необходимость – и они начались. Именно при Петре I возникли новые отрасли производства, новые промышленные предприятия, расширилась внутренняя и внешняя торговля, были созданы регулярная армия и военно-морской флот. Петр ввел строжайшую централизацию в управление государством – абсолютистским, с неограниченной властью монарха. Ништадтский мир, заключенный 30 августа 1721 г., которым завершилась многолетняя Северная война, закрепил господство России на приневских и прибалтийских берегах. Россия, как сказал канцлер Г. И. Головкин в своей речи при заключении мира, вышла «на театр славы всего света» (Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. Т. 8. М., 1838. С. 8).

Воцарение Петра I означало, с одной стороны, окончание Средневековья, конец ведущей роли церкви в общественной жизни и господства «древнего благочестия», а с другой – утверждение истинного культа государственности и государственной власти: «Петр как исторический государственный деятель, – писал Н. И. Костомаров, – сохранил для нас в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему сердца; эта черта – преданность той идее, которой он всецело посвятил свою душу в течение всей жизни. Он любил Россию, любил русский народ, любил его не в смысле массы современных и подвластных ему русских людей, а в смысле того идеала, до какого желал довести этот народ; и вот эта-то любовь составляет в нем то высокое качество, которое побуждает нас, мимо нашей собственной воли, любить его личность, оставляя в стороне и его кровавые расправы и весь его деморализующий деспотизм, отразившийся зловредным влиянием и на потомстве. За любовь Петра к идеалу русского народа русский человек будет любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя народного идеала, и ради этой любви простит ему все, что тяжелым бременем легло на его память» (Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Ростов н/Д, 1998. Т. 3. С. 243).

Однако не только историки, но и литераторы и литературные критики определяли и оценивали деятельность Петра. Например, А. С. Пушкин так писал о выборе Петром места для новой столицы: «Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где ему было не душно, но тесно; и на дальнем берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности. После него, когда старая аристократия возымела свою прежнюю силу и влияние, Долгорукие чуть было не возвратили Москве своих государей; но смерть молодого Петра II снова утвердила за Петербургом его недавние права» (Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург // Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. М.: ГИХЛ, 1959-1962. Т. 6. С. 383).

В. Г. Белинский со всей силой своей страстной натуры объясняет причину выбора именно этого «убогого уголка», «приюта чухонца» в широком устье Невы с островом Котлин. Петру нужна была столица на берегу моря, а берега Северного и Восточного (как тогда называли Тихий) океанов и Каспийское море нисколько не могли способствовать сближению России с Европой (разве что с Турцией, иронически замечает автор). Балтийское море, «прилежащие к нему страны исстари знакомы были русскому мечу» и оставить их в чужом владении значило бы сделать Россию навсегда закрытой для сношений с Европой: Петр слишком хорошо понял это, и война со Швецией «по необходимости сделалась… главною пружиною всей его деятельности» (Белинский В. Г. Петербург и Москва // Белинский В. Г. Собр. соч.: в 3 т. М., 1948. Т. 2).

Перелом в духовной жизни сложнее и совершается гораздо медленнее, чем в материальных сферах. На ней сложность утверждения нововведений петровской эпохи видна со всей отчетливостью. Петр хотел европеизировать Россию – сейчас, немедленно, однако его торопливость многое испортила. Он стремился скорее узнать («неистовая любознательность» – удачная характеристика, принадлежащая О. С. Евангуловой), открыть, освоить, догнать – и это после почти восьмивекового существования народа в ритме и по правилам той жизни, какой жили деды и прадеды, проявляя извечное недоверие ко всяким новшествам. Как писал Н. М. Карамзин, жизнь человеческая кратка, а для утверждения новых обычаев требуется долговременность.

Царю выпал тяжелейший жизненный опыт. Великие замыслы требовали времени, а в запасе у него, как сказал классик, была одна человеческая жизнь. Отсюда вечная спешка – но и результат фантастический. Стоит только вспомнить несколько дат: 2 апреля 1696 г. со стапелей Воронежа спускается первая галера, а менее чем через два месяца – 27 мая того же года флот из 22 галер в окружении многих маленьких суденышек входит в Азовское море.

Петровское время с неизбежностью было полно контрастов. Насильственными зачастую были и перемена быта – смена платья и бритье бороды, которое рассматривалось старыми людьми как «блудное, развратное, скаредное дело»; и привлечение к общественной жизни, полное курьезов вроде запрещения подавать необоснованные жалобы на то, что один на другого смотрит «зверообразно». В указе о проведении ассамблей, в частности, провозглашалось: «Ассамблея есть слово французское, которое на русский язык одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать – вольное, где собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела, где можно друг друга видеть или переговорить или слышать, что делается» (ПСЗРИ. Т. V. Указ от 26 нояб. 1718 г.).

Однако практическое осуществление подобных сборищ происходило, как правило, в деревянных домах, в дыму трубок и пьянстве без меры, в присутствии дам, одетых во французские платья, но «изящно» почесывающихся изысканными палочками от блох, и нередко кончалось дракой. Только в перемене быта видна уже контрастная «светотень» всей эпохи первой четверти XVIII в.

Но, пожалуй, самой контрастной фигурой этого времени был тот, кому исторической судьбой выпало на долю стать первым русским императором. Сама личность Петра – прекрасная иллюстрация к проблеме контрастов в жизни русских людей XVIII в. Многими историками было отмечено печальное влияние трагических событий юности на характер Петра: в эту гигантскую гениальную натуру был заложен зародыш жестокости и необузданности. Только в 16 лет он обучится четырем правилам арифметики и не будет знать толком, как отделить одно слово от другого, по совсем немного времени пройдет, когда он скажет: «Академия, школа – дело есть зело нужное для обучения народного». В Кунсткамере будут собирать заспиртованные диковины, «раритеты», вроде льва, «бородатой бабы» или великана Буржуа, от которого Петр, быть может, втайне наивно мечтал получить великанье потомство. В итоге именно редкая любознательность Петра стала толчком к образованию Российской Академии наук. Так что поистине «культуру петровского времени можно было назвать какой угодно: деловитой, прагматичной, но скучной ее не назовешь» (Дмитриева Н. А. Краткая история искусства. Т. 2. М., 1975. С. 298).

Окружение Петра I

Посылая за границу людей своего окружения, выделенных им за те или иные качества, царь требовал отчетов в виде дневников, писем, записок разного рода. Правда, в этих записках ученые замечания перемежаются с наивным удивлением по поводу анатома, «с членами человеческого тела работающего», или обстоятельным изложением (и осуждением) легкости нравов в некоем месте, где подносили ужин обнаженные девицы. В этих записях скорее встретишь сообщение о длине и ширине Собора Св. Петра в Риме, чем суждения о художественном образе этого архитектурного сооружения. Но сквозь все эти наивные замечания, сквозь все парадоксы виден человек начала нового столетия, открытыми глазами, как архаический курос, взирающий на мир. Сам Петр интересуется множеством предметов, знакомится с учеными, художниками, подчас проявляет такую профессиональную осведомленность, на которую (по отдельности) многие затрачивают всю жизнь.

Люди из окружения Петра действительно стали цениться «по заслугам личностным», а не за титулы и родовитость, что было закреплено им в конце жизни в «Табели о рангах» (1722). Так появились на свет «птенцы гнезда Петрова» (выражение А. С. Пушкина), родовитые и совсем неродовитые – А. Д. Меншиков и П . А. Толстой, П. П. Шафиров и Б. П. Шереметев, Б. И. Куракин и Ф. М. Апраксин, И. Т. Посошков и В. Н. Татищев, Д. М. Голицын и Я. В. Брюс, А. А. Матвеев и А. К. Нартов, многие другие. Характеристика «птенцов петровых», некогда сделанная замечательным историком В. О. Ключевским, не всегда совпадает с мнением современных исследователей, но одно можно сказать определенно: царь умел выбирать людей энергичных, деятельных, смелых.

Петр немало потрудился и над новой системой образования. В Москве были открыты Пушкарская школа, Школа математических и навигацких наук (первое светское учебное заведение), Медицинская школа, а также инженерные, кораблестроительные, штурманские, горные и ремесленные школы и др., в Петербурге – Морская академия, Высшая инженерная школа. Добавим к этому «цыфирные школы» по всей России для подготовки мелких чиновников и гарнизонные – для обучения солдатских детей. В 1716 г. на Выборгской стороне был организован Петербургский военный госпиталь и при нем Хирургическая школа, позже – Адмиралтейский госпиталь. При Александре-Невской лавре существовала Словенская школа, на берегу реки Карповки – школа Феофана Прокоповича, так называемая Карповская.

С 1700 г. был принят юлианский календарь – важное нововведение. В 1703 г. вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах», с 1708 г. была введена гражданская азбука, в 1719 г. открыт для всеобщего обозрения первый естественнонаучный и исторический музей – Кунсткамера. Наконец, за год до смерти Петра, 28 января 1724 г., был подписан указ об учреждении Российской Академии наук с университетом и гимназией при ней. В указе говорилось о том, чтобы в Академии «учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам и переводили б книги… чтобы ученые люди… о совершенстве художеств и наук трудились…» (ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 7. С. 220–221). Уже после смерти Петра, но по его замыслу была открыта общественная библиотека в Петербурге. Именно она легла в основу библиотеки Академии наук, подобно тому, как театр в Петербурге заложил основу будущего всероссийского театра середины века.

В 1840-е гг. историк М. П. Погодин поэтически ввел читателя, знающего русскую историю лишь по В. Н. Татищеву и Н. М. Карамзину, в тот великий масштаб деяний, который охватил деятельность Петра (см.: Погодин М. П. Историко-критические отрывки. Т. 1. М., 1846). Чуть более чем полстолетия спустя В. О. Ключевский еще эмоциональнее писал: «Вера в чудодейственную силу образования, которой проникнут был Петр, его благоговейный культ науки насильственно зажег в рабьих умах искру просвещения, постепенно разгоравшуюся в осмысленное стремление к правде, то есть к свободе» (Ключевский В. О. Соч.: в 9 т. Т. 4. М., 1989. С. 203).

Приметы нового были видны во всем. Но более всего разнился по сравнению с прошлым быт самого Петра, «шкипера Питера Баса», который окружил себя мастеровыми, ремесленниками, купцами, матросами, курил трубку, солоно шутил, дергал зубы своим приближенным, а главное – любил трудиться и находил в труде радость. Как верно отмечала Н. Н. Коваленская, «саардамский плотник», конечно, не отказывался от прав самодержца, однако стремление к простоте в своем быту не было игрой в чужие бюргерские нравы. Ибо в основе всех этих новшеств лежало новое представление о человеке и его достоинстве, оцениваемом теперь «по заслугам личностным». В петровскую эпоху, когда так силен был культ государственности, «пафос этатизма», как принято говорить теперь (именно о петровском времени), личность рассматривалась прежде всего в аспекте государственном – как личность государственного деятеля, верного своему долгу перед Отечеством. Новое представление о человеке нашло отражение и в искусстве петровского времени, придало прогрессивный характер всей петровской культуре, открыв перед ней длинный путь развития, сделав ее явлением перспективным.

«Свейская» война

Стремление Петра I превратить Россию в державу европейского типа и начатая в связи с этим длительная война за выход к Балтийскому морю поставили перед царем много проблем, касающихся взаимоотношений России с иностранцами. Эти отношения постепенно менялись во всех сферах жизни: политической, общественной, экономической, культурной. Петр тоже прошел определенную эволюцию. Знаменательно, что изменения наметились еще с поражения под Нарвой. «Нарвская конфузия» 9 сентября 1700 г. обернулась «щастьем», по выражению самого Петра. Общеизвестны его слова: «Шведы наконец научат и нас, как их побеждать». Позже А. С. Пушкин напишет в «Полтаве»: «Суровый был в науке славы / Ей дан учитель…» Измена иностранных офицеров показала царю, что нельзя опираться только на иностранцев и уж совсем нельзя полностью доверять им. Если в первые годы царствования Петра I ответственные посты занимали Лефорт, Гордон, герцог де Круи и т.д., то после Нарвы опорой царя становятся Меншиков, Апраксин, Голицын, Сенявин, Шереметев.

После Смоленска шведы лишились былой самонадеянности. Постепенно изменилось и отношение народа к политике царя. Как отмечал А. С. Пушкин в «Истории Петра», народ смотрел с изумлением и любопытством на пленных шведов, на их оружие, влекомое с презрением русскими воинами, на торжествующих своих соотечественников и начинал мириться с нововведениями Петра. Через пять лет после Полтавы народ примирился с «царем-антихристом». Петр «вошел в Москву при пушечной пальбе, колокольном звоне, барабанном бое, военной музыке и восклицании наконец с ним примиренного народа: здравствуй, государь, отец наш!» (Пушкин А. С. История Петра // Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 8. С. 183). Как писал современный историк Н. И. Павленко, «Полтава похоронила надежды шведов на победоносное окончание войны».

Естественен в связи с выходом к морю интерес Петра к Северной Европе и прежде всего к Голландии как могущественной морской державе. В области политической и экономической связи с Голландией и вообще с севером Европы были давние. Еще в 1601 г. была издана грамота Бориса Годунова, разрешавшая «немцам брабанским, голландским и нидерландским» торговать в Архангельске, но запрещавшая им ездить «к Москве и в московские города». Просьбы иностранцев о свободной торговле, об освобождении от уплаты долгов, накопившихся вследствие убытков, понесенных в Смутное время, встречаются еще при первом Романове. В 1663 г. голландские купцы обращаются к русскому государю с просьбой разрешить им подчиняться только Посольскому приказу. При Петре I устанавливаются постоянные связи с Голландией: в 1699 г. он направляет туда в качестве посла А. А. Матвеева.

Даже в отношении к любимой им Голландии Петр пережил определенную эволюцию. Менялся не только взгляд на Западную Европу, но и круг поставленных в связи с нею задач. Это видно хотя бы из сравнения двух путешествий Петра в Голландию: в 1697–1698 и 1716–1717 гг. Во время первого путешествия царь интересовался строительным искусством, естественно-историческими науками, общался с Фридрихом Рюйшем, профессором анатомии. Он хоть и посещал художников, однако главным для него было судостроение и налаживание мореходства – и во всем была неистребимая тяга к знанию, умению, ко всему новому. Несмотря на то, что это было Великое посольство, Петр упрямо трудился на захолустной

верфи. Через 20 лет это были уже первоклассные верфи Ост-Индской компании, доки Англии. Во втором путешествии Петр значительно больше и чаще посещал художников; по словам современников, часами следил за их работой; купил много «марин» любимого живописца А. Сило, дав им потом лучшие места в Петергофском дворце и Голландском домике; заказывал портреты свои и Екатерины, а также своих приближенных.

Часто и, наверное, справедливо пишут о рациональном духе петровского времени и всех его реформ. Самому Петру в значительной степени было свойственно рациональное мышление. Это естественно, так как Петр не воспитывался на идеях европейского Просвещения XVII в. с его понятием о государстве на основе «общественного договора», о праве, о необходимом совершенствовании законодательства, о технократии и пр. Но его не могли не привлечь развитие в Европе того времени естественных и математических наук, философии, свойственная тому времени иллюзия неограниченности человеческих возможностей, осознание государства как единственного инструмента в достижении человеческого счастья. Эти идеи были близки Петру: и пафос государственности, и роль права в законодательстве, и вера в человеческий разум и технический прогресс – разве это не черты Просвещения, пусть только делающего первые шаги на русской почве?

Еще в своей первой поездке за границу в 1697–1698 гг. Петр впервые ощутил дух европейской цивилизации. Отсюда возникло отчуждение, оттолкновение, наконец, полное неприятие старого уклада своей страны вплоть до се внешнего облика. Может быть, именно тогда он впервые ощутил Россию как часть Европы, часть ее географического целого. Можно ли было уклониться от европейской цивилизации? Историк С. Ф. Платонов справедливо замечает, что старые культурные идеалы были тронуты еще до Петра его отцом Алексеем Михайловичем и отчасти братом Феодором, по они выступали как ученики киевских богословов и схоластиков, а Петр был выученик и вдохновитель культурных западноевропейских идей и стремился приобщить свою страну к духовному общению со всем цивилизованным миром (см.: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1909. С. 509–511. Цит. по: Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII – первой половине XIX века. М., 1994. С. 66).

Отношение царя к искусству неверно рассматривать как чисто утилитарное и уже совсем ошибочно – как пренебрежительное, словно к делу второстепенному, особенно «когда Ништадтский мир прекратил военные действия России к Западу. Главная цель была достигнута: в руках России были берега Балтийского моря и земля, на которой был поставлен любезный Петрову сердцу Петербург, признана вечною принадлежностью России. Теперь деятельность Петра могла уже совершенно свободно обратиться в иную сторону» (Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 3. С. 225). Еще масштабнее характеризовал эту победу С. М. Соловьев: «…через 20 лет восточное Балтийское поморье находилось в русских руках; степной, восточный период русской истории кончился – морской, западный период начался. Впервые славяне после обычного отступления своего пред германским племенем на восток, к степям, повернули на запад и заставили немцев отдать себе часть северного Средиземного моря, которое стало – было – Немецким озером. Таково было главное следствие Северной войны… но этим не ограничивалось значение великого события. Занявшая место Швеции держава была держава новая, не участвовавшая прежде в общей европейской жизни, держава, приносившая европейской истории целый новый мир отношений, держава громаднейшая… держава славянская… принадлежащая к восточной церкви… Давно история не видала явления, более обильного последствиями» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. Т. 17–18. М., 1993. С. 305-306).

Этой державе предстояло решать многие разнообразные проблемы. Среди них – искусство, культура, просвещение, часть того, что Н. И. Костомаров в приведенной выше цитате и имел в виду под названием «иная сторона». Как уже отмечалось, переломный процесс обмирщения искусства (а это одна из главных черт культуры Нового времени) наметился еще в XVII в. Расширение тематики религиозной живописи; реалии быта, вторгшиеся в нее; появление парсуны; наконец, даже безудержное стремление к празднично яркому декору в архитектуре XVII в., как культовой, так и гражданской, – все это свидетельствовало о серьезных изменениях в мировоззрении древнерусского человека.

Особенности и сложность нововведений в духовной жизни страны. Термин «петровское барокко»

Процесс европеизации проходил во всех областях русской жизни. Переход от Древней Руси к новой России, от Средних веков – к Новому времени был многотруден, так как задержался почти на 300 лет по сравнению с Европой, где уже сложились новые формы жизни. За несколько десятков лет России пришлось пройти тот путь развития, какой на Западе длился два, а вернее, даже три века. Это в полной мере касается культуры в целом и изобразительного искусства в частности. Расставание с прошлым в культуре, общественной жизни, а в искусстве – с приемами древнерусской живописи длилось долго; приметы этого, по сути, прослеживаются на протяжении всего столетия. Но в начале нового века затевается строительство новой столицы, столь дерзко возведенной на краю света, на болотах, под ветрами Балтики. Дени Дидро, дивясь Петербургу, высказался так: «Столица на пределах государства – то же, что сердце в пальцах у человека: круговращение крови становится трудным и маленькая рана – смертельною» (цит. по: Божерянов К., Эрастов Г. Санкт-Петербург в Петрово время. К 200-летнему юбилею Санкт-Петербурга 1703-1903. СПб., 1903. Выи. I–III. С. 61).

Однако именно с этого времени можно говорить о том, что магистральной линией в искусстве становится искусство мирское, светское. Впрочем, это совсем не означает прекращения храмового строительства и развития иконописания или книжной миниатюры. Речь идет о приоритете, о победе того процесса в искусстве, которое искусствоведы назвали обмирщением, когда ведущим становится искусство не религиозное, а светское. Это целый переворот, переустройство в жизни и культуре в целом, и чтобы достичь его, царю-реформатору пришлось совершить многое.

В результате та черта искусства, которую Н. Н. Коваленская назвала «спрессованностью», «уплотненностью» развития, проявилась в петровский период с наибольшей остротой. При высочайшем уровне прошлой – древнерусской – культуры, при уже канонизированном западноевропейском опыте эта «спрессованность» породила в русском искусстве параллельное существование сразу нескольких стилевых направлений; несоответствие некоторых явлений объективным условиям; определенные курьезы в процессе его сложения, особенно в первой трети столетия. Без учета указанных особенностей, аналог которым трудно найти в западном искусстве, невозможно понять саму сущность русской культуры XVIII в. Только с середины столетия начинается уже более соответствующее общеевропейскому развитие барокко, рококо, затем классицизма и сентиментализма.

В первой трети XVIII в. все эти противоречия и конфликты выступают в особенно обостренном и обнаженном виде. Так, употребляемый в науке термин «петровское барокко» вполне условен. Несомненно, это общеевропейское русло барокко с уклоном в его северный – голландский – вариант, более сдержанный, лишенный мистицизма или аффектированности итальянского либо немецкого барокко, приобретший свои национальные черты на русской почве. Архитектура петровского барокко излишне рациональная, четкая в основных формах и непривычно симметричная в решении объемов, чтобы целиком отвечать стилю европейского барокко. Аллегории и символы, почерпнутые в основном из античной мифологии, как черпались они и европейским искусством, не были абстрактно отвлеченными, а выражай и конкретные идеи Петра и всегда ставили конкретные практические задачи.

Сам Петр как личность имел огромное влияние на формирование нового искусства. Никакие курьезы не могли остановить его стремление к объективному познанию мира, развитие наук, расширение книгопечатания, утверждение новой светской культуры. Пафос познания, равно как и пафос государственности, пронизывает и изобразительное искусство. Во всяком случае, его гражданственное звучание в петровскую эпоху несомненно. Манеры и стилевые приемы в русском искусстве петровской поры крайне разнообразны. Этот полный новых идей и образов период – время появления новых жанров и незнакомых ранее сюжетов – во многом является результатом тесных контактов с западноевропейскими художниками самого разного уровня. Не говоря об архитектуре (Кунсткамера, здание Двенадцати коллегий с его Сенатской палатой и др.), назовем прежде всего монументально-декоративную живопись таких вполне светских сооружений, как Летний дворец в «Летнем огороде» (как тогда именовали Летний сад), Меншиковский дворец с его Ореховым кабинетом; росписи Каравака и Пильмана в Петергофе, отличные от московской традиции, еще сохранившейся в какой-то мере в убранстве Первого Зимнего дворца в Петербурге, о чем мы можем судить по гравюре Алексея Зубова. В станковом искусстве это, конечно, портрет – главный жанр XVIII в. (в чем русское искусство той поры находит точки соприкосновения с английским); жанр, с таким блеском заявивший о себе в творчестве Ивана Никитина и Андрея Матвеева в первой трети столетия и отразивший все перипетии эволюции искусства в последующие его периоды.

Жизнь вносила свои, иногда самые неожиданные коррективы в этот мощный поток разнообразных веяний. То была эпоха поистине гигантских масштабов, когда, отказываясь от средневековой замкнутости, но отнюдь не порывая с многовековыми национальными традициями, русское искусство выходило на общеевропейские пути развития. Судьба предприимчивого русского человека, да еще если он оказался близок к окружению Петра, действительно во многом зависела от него самого, была, что называется, в его руках, как у человека ренессансной поры (недаром исследователи так часто проводят аналогию русского XVIII в. с европейским Возрождением). Однако это отнюдь не означало, что русский человек перестал ощущать за собой обычаи и нравы, опыт и знание прошлого. Поистине лозунгом к этому времени можно сделать слова, приписываемые самому Петру: «Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую».

Приобретение западноевропейских произведений искусства для русских собраний

Знакомство русских с европейским искусством происходило несколькими путями. Первый путь, наверное, самый легкий, требующий лишь материальных затрат и некоторого вкуса посланных для этого эмиссаров, – приобретение произведений искусства за границей (от антиков до современных). Уже в первые свои поездки Петр стал покупать книги, гравюры и особенно живописные полотна, как отмечалось ранее, в основном морские пейзажи в духе Адама Сило, что соответствовало собственному вкусу царя. Помимо царской коллекции постепенно складывались собрания приближенных Петра, некоторые – из подражания, другие – из собственной заинтересованности.

Особые хлопоты вызывала покупка скульптурных произведений. Русскому человеку, воспитанному на том, что круглая скульптура – это языческий идол, «болван», трудно было смириться с вторжением подобных «чудищ» в его быт. Но верный адепт царя, денщик Юрий Кологривов, посланный эмиссаром в Италию, аккуратно исполняет его приказы и, отвоевав «Венеру» (будущую Таврическую) и другие статуи от притязаний известного римского коллекционера кардинала Альбани, не без гордости сообщает: «…однако же он с ыталиянским велеречием не пресечет чтоб я с моим русским коснословием не сыскал способу их вывесть из Риму» (РГАДА. Ф. 9. Д. 41; цит. по: Каминская А. Г. К истории приобретения статуи Венеры Таврической // Проблемы развития русского искусства. Вып. 14. Л., 1981. С. 10). И купил за 196 ефимков, что было огромной суммой по тому времени и чего прижимистый на ефимки Петр не жалел, когда это было нужно «для славы России».

Приглашение иностранных художников для работы в России

Второй путь знакомства русских с европейским искусством – приглашение западных художников на работу в Россию. Потребность в новой архитектуре, новых типах зданий, в техническом усовершенствовании, появлении новых жанров в живописи и графике, новой не только рельефной, но и круглой скульптуры (т.е. все то, что несло с собой обмирщение искусства) вызвало к жизни необходимость привлечения иностранных, как бы теперь выразились, специалистов. Их национальный состав, а главное – их квалификация и степень талантливости были далеко не одинаковы. Среди них были и очень крупные мастера, вроде архитектора А. Шлютера или скульптора Б. К. Растрелли, и весьма даровитые (архитекторы Н. Миксгги, Г. Киавери, живописцы И. Г. Таннауэр и Л. Каравак), и почти неизвестные вне России, но именно здесь оставившие свой след, как, например, архитектор Доменико Трезини. Попадались и совершенно случайные люди, авантюристы, которые знали о России только то, что там хотя и «ходят медведи по улицам», но зато можно хорошо поживиться; и наживались. Впрочем, следует помнить, что отношение в России к отечественным и иностранным мастерам всегда было разным и их творчество по-разному оценивалось. Сравним для примера положение двух виднейших художников, работавших вместе в стенах Канцелярии от строений с конца 1720-х гг., – Л. Каравака и А. Матвеева.

Луи Каравак, приехавший в Россию в 1716 г., был придворным живописцем до самой своей смерти в 1754 г., пережив все превратности русской жизни первой половины XVIII в. До приезда Матвеева он был единственным художником Канцелярии от строений, главой всех живописных работ на всех строительных объектах Петербурга и его окрестностей. По первому контракту 1716 г. Караваку платили жалованье 500 руб. в год. В 1718 г. по указу его на три года обеспечивали «безденежной квартирой» и даровали место на строение двора; а «ежели не похочет более в службе Его Императорского Величества быть, то можно ему будет ехать, куда он похочет, и двор свой продать». Кроме того, он был освобожден от всяких пошлин. С 1724 г. контракт с ним был продлен на два года с жалованьем в 1000 руб. и готовой квартирой.

Андрей Матвеев, прошедший высокопрофессиональную выучку у значительных мастеров Голландии и Фландрии в Королевской академии Антверпена, возвратившийся во всеоружии европейского мастерства и приглашенный сразу на главные объекты Петербурга, тем не менее получил жалованье в пять раз меньшее, чем Каравак, да и первые полгода ему вообще не платили. Он умер, не дожив до 37 лет, и Канцелярия от строений сохранила запись в своих протоколах о денежной сумме, которую вынуждены были выплатить его вдове, ибо она «оного мужа его тело чем погребсти не имеет».

Так было и в середине XVIII в. В частности, Якоб Штелин сообщает о будущем годовом жалованье граверу И. Штенглину в размере 400 руб., что равнялось 800 гульденам и было огромной суммой. Г. X. Грооту платили 1500 руб. плюс квартира и деньги на дрова. Как верно замечено, обычно сопоставляется жалованье иностранцев и русских, но никогда не делается сравнение оплаты иностранных мастеров в России и у них на родине, а это, как правило, раз в 10 меньше того, что они получали в России (см.: Маркина Л. Немецко-русский художественный обмен середины XVIII в. Аспект просветительской деятельности // Культура эпохи Просвещения. М., 1993. С. 131). Примеры можно продолжить.

Иностранные мастера обычно мало внимания обращали на обучение отданных им в помощь учеников (жалобы на это нередко встречаются в документах тех лет). И Петр, как справедливо заметил С. М. Соловьев, не поддался искушению иметь дело только с иностранными мастерами; он быстро понял, как важно «ковать свои кадры».

Пенсионерство при Петре I

Третий и, быть может, самый важный из путей знакомства русских людей с европейским искусством, имевший перспективу на дальнейшее, заключался в том, что наиболее способных отправляли обучаться в «заморские страны» как пенсионеров, т.е. на государственный кошт, «пенсион». Первые посланцы – художники братья Никитины, Михаил Захаров и Федор Черкасов в 1716 г. отправились в Италию, Андрей Матвеев как личный пенсионер Петра и Екатерины уехал в Голландию, а затем в «Брабандию» (Фландрию). Учение «художествам» Петр понимал очень широко. Под «художествами» в его время подразумевалось и корабельное, шлюзное, пушкарское, слесарное, садовое, штукатурное и т.п. дело, ремесло плотников, механиков, каменщиков, резчиков, столяров и пр., а наряду с этим и «живописное, или персонное» художество, «ваяльное, или скульптурное», «строительное, или архитектура цывилис и милитарис».

В контракте с приглашенными иностранцами оговаривался пункт, обязывающий их иметь учеников, что, однако, не было систематическим, целенаправленным обучением. Проблема нехватки специалистов с петровских времен встала очень остро. У. А. Сенявин, глава Канцелярии городовых дел, и особенно адмирал Ф. М. Апраксин (первые постройки в Петербурге вело его Морское ведомство) советовали Петру прекратить выписку дорогостоящих иностранцев-архитекторов и как можно скорее решить проблему с подготовкой собственных мастеров. Сам Петр тоже не считал нормальным положение, создавшееся в начале XVIII в., и смотрел на массовый вызов иностранцев как на неизбежную, но временную меру.

Конечно, обучение за границей в своих истоках восходит к более раннему времени, чем правление Петра I. Еще в XVII в. большая часть известных духовных лиц, в основном из малороссов, училась в заграничных академиях и школах. Но это касалось духовного образования. Светское же обучение за границей за счет государства, прежде всего морскому делу, ввел Петр. Первый раз из комнатных стольников было отправлено в Италию 45 человек, в Англию и Голландию – 22. В Италии за ними присматривал агент при тайном советнике Савве Владиславиче (Рагузинском) П. И. Беклемишев. В 1702 г. было «послано из Архангел-города в Голландию 150 молодых дворян для учения матросского дела под смотрением голландца Иоганна фан ден Бурга» (Бантыш-Каменский Н. Н. История внешних сношений России. М., 1894. С. 192).

Иоганн ван ден Бург, или, как его именуют в русской переписке, Яган Фанденбург (ум. 1731), был торгово-политическим агентом России в Голландии. Он вел переписку и с Коллегией иностранных дел, и с Адмиралтейством, и даже личио с Петром, но главным его делом все-таки был надзор за русскими учениками в Голландии. Вплоть до 1728 г. у него под надзором насчитывалось по несколько десятков человек. Благодаря счетам и письмам, аккуратно посылаемым Фанденбургом то кабинет-секретарю Петра А. В. Макарову, то канцлеру Г. И. Головкину, мы многое узнаем о жизни и судьбах русских пенсионеров за границей (переводы реляций, писем и бесчисленных счетов Фанденбурга, от которого требовали подробных отчетов, см.: Ильина Т. В., Римская-Корсакова С. В. Андрей Матвеев. М., 1984). Обязанности надзирающего за учениками Фанденбурга были разнообразны и хлопотны. Некоторые ученики, недовольные обучением (как писал один из них, мастер вместо того, чтобы учить строить, заставляет его заниматься домашней работой), бегут в иные страны; другие «изрядно запиваются», «ходят по блудным дворам» и устраивают «великие драки», даже грозятся «зарезать ножами»; третьи просто просятся домой, тоскуя по родным. Донесения Фанденбурга очень колоритны.

Так, об одном из учеников корабельного дела, Якове Арсентьеве, Фанденбург пишет: «…великой обманщик и не хотел работать, был много за караулом и хотел своего мастера заколоть ножом и многое зло поделал, а ныне за два дин до отправления его в Петербург ушел и, как чает, он в Англии. Имеет добрый разум да злую голову».

Другой ученик – Михаил Муравьев: «Будучи доставленным в Саардам к мастеру Яну Энгельсу для обучения делу корабельной оснастки, он с самого начала был склонен к употреблению спиртных напитков и всегда был готов с каждым затеять ссору и даже с самим учителем. Таким образом, все его боялись. Он спрашивал у своего хозяина, имеются ли в Саардаме игорные и публичные дома, подобно тому, как в Амстердаме, и не получив ответа, сказал, что он был женат и не должно было посылать его работать и учиться, а что он должен быть с какой-либо женщиной. Хозяин ему ответил, что в Саардаме он не может такую найти. На что тот ответил: “Тогда, хозяин, мне придется использовать твою жену или дочь, а я за то им дам денег”».

Услав неудачного ученика в Гаагу, Фанденбург и там имел с ним неприятности и в итоге должен был заплатить за его лечение 3 тыс. рейхсдалеров. Письмо Фанденбурга Макарову заканчивается жалобной просьбой о деньгах (которые агенту выплачивали очень неаккуратно): «Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы я получил эту ремиссию, потому что я болен от этой тяжелой работы и без денег мне будет еще хуже, так что даже могу от этого умереть, а хотел бы еще немного пожить для того, чтобы послужить Его Величеству. Надеюсь на внимание Вашего превосходительства и рекомендую себя как выполнившего все свои обязанности Вашего превосходительства покорный слуга ван ден Бург» (цит. по: Ильина Т. В ., Римская-Корсакова С. В. Указ. соч. С. 51–52).

Зато когда попадались ученики добросовестные и тем более талантливые, каким был, например, Андрей Матвеев, Фанденбург не скупился на похвалы. Матвеев даже жил у него в доме. Реляции и письма Я. Фанденбурга – лишь малая иллюстрация к его многочисленным и самым разнообразным документам, касающимся жизни и учения петровских пенсионеров. Впрочем, пенсионерство художников сложилось не сразу. Как уже отмечалось, сначала стали посылать обучаться ремеслам и наукам. Вскоре то же коснулось и искусства. В начале 1716 г . Петр принял и летом осуществил важное решение, о котором пишет И. Э. Грабарь: «Отправляясь во второе заграничное путешествие, указом от 2 марта 1716 г. он приказал Конону Зотову подобрать 20 человек дворянских детей не моложе 17 лет и отправить их за границу для обучения. Зотову помогал в отборе Аврамов, но деятельное участие принимал и сам царь, знавший некоторых, намеченных к поездке, лично еще по Москве» [оговоримся, что указ, на который ссылается И. Э. Грабарь в книге «Русская архитектура первой половины XVIII в. Материалы и исследования» (М., 1954. С. 167), нам неизвестен].

Отправление первых русских художников за границу в 1716 г., по мнению П. Н . Петрова, и было «началом действительной художественной жизни в нашем отечестве» (автор имел в виду начало жизни светского искусства). Это было подобно тому, как первые подданные, отправленные Петром в Голландию и Англию учиться морскому делу, стали первыми русскими моряками.

Первые петровские пенсионеры – будущие художники – выехали весной 1716 г., но не все в одно время, так как их нужно было развезти по разным странам и городам. Для обучения живописи в Италию были отправлены братья Никитины, М. Захаров и Ф. Черкасов. Их отвозил в Венецию царский резидент П. И. Беклемишев. Ю. И. Кологривов, который успешно занимался в Италии собиранием скульптуры и еще в 1715 г. составлял царю записку о новой системе художественного образования (по которой двухгодичное заграничное пенсионерство было обязательным условием завершения подготовки русских архитекторов), повез в Рим будущих зодчих – П. М. Еропкина, Т. Н. Усова, Ф. М. Исакова, П. Колычева. В Голландию были отправлены учиться: А. Матвеев – живописи, С. М. Коровин – гравюре, И. К. Коробов, И. А. Мордвинов, М. Д. Башмаков, И. Ф. Мичурин – архитектуре. Из Голландии Матвеев был отправлен во Фландрию. К 1723 г. во Флоренции остались только Захаров и Черкасов, так как братья Никитины были отозваны царем на родину. Архитекторы Исаков и Колычев также возвратились в Россию, а Усов и Еропкин вернулись в 1724 г. В 1722 г. прошение о возвращении писали гравер Коровин и «архитектурии гезель» Башмаков. Андрей Матвеев возвратился по смерти Екатерины в 1727 г.

Конечно, далеко не все, кого посылали за границу, стали знаменитыми художниками или архитекторами. Но живописцев Андрея Матвеева, братьев Ивана и Романа Никитиных, архитекторов Петра Еропкина, Ивана Коробова и Ивана Мичурина по праву называют в числе тех, кто прославил Россию. Петр I хотел, чтобы было воспитано поколение русских мастеров, способных занять ведущее положение в художественной жизни России, сменив на основных местах приглашенных им по необходимости иностранцев. Он хотел создать высшее учебное заведение художественного профиля, где педагогами также были бы преимущественно отечественные мастера. В достижении этих целей он возлагал большие надежды на рвение пенсионеров, подавая им личный пример. Так, И. И. Неплюев, тогда гардемарин, в своих записках вспоминает о возвращении из заграничного обучения: «…я стал на колени, а государь, обратив руку праву ладонью, дал мне поцеловать и при том изволил молвить: “Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, но все оттого: показать вам пример и хотя б под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству”» (Неплюев И. И. Записки // Сын отечества. 1825. Ч. 21. С. 439).

Неосуществленные идеи создания Академии художеств

Что касается остальных художников (а их было большинство), они оставались дома и обучались по старинке, сначала в традициях московской Оружейной палаты, а затем при Оружейной канцелярии в Петербурге, Санкт-Петербургской типографии, Кунсткамере, Партикулярной верфи Адмиралтейств-коллегии или в других государственных ведомствах. С 1706 г., как уже упоминалось, в Петербурге была организована Канцелярия городовых дел, переименованная в 1723 г. в Канцелярию от строений, которая заведовала всеми строительными работами в Петербурге и его окрестностях и объединяла всех находившихся на государственной службе так называемых казенных архитекторов и живописцев. Петр вынашивал план создания русской Академии художеств, разбирал предложенные ему М. П. Аврамовым, А. К. Нартовым и Л. Караваком проекты. Однако самостоятельная Академия художеств при Петре I организована не была.

Издавая в 1724 г. известный указ об учреждении Академии наук, Петр назвал ее «Академией, или Социететом художеств и наук». Начиная с 1726 г. при Академии наук существовало художественное отделение, в котором главное внимание уделялось рисунку и гравюре, чисто практическим задачам самого насущного характера. Лишь в 1748 г. художественное отделение было расширено до классов архитектуры, скульптуры, живописи и перспективы (т.е. перспективной живописи). Так, медленно, с перерывами, преданная забвению в десятилетие правления Анны Иоанновны и возрожденная в царствование «дщери Петровой», «блестящей Елисафет», зрела и оформлялась идея Петра I о профессиональном обучении «художествам» и подготовке отечественных кадров в этой сфере.

Архитектура петровского времени

Раннепетровское зодчество в конце XVII века

Московский, или нарышкинский, стиль (названный по основному кругу заказчиков, близкому ко второй жене царя Алексея Михайловича, матери Петра I Наталье Кирилловне Нарышкиной) получил распространение в столице и окрестных боярских вотчинах в последние два десятилетия XVII в. (правление царевны Софьи и раннепетровское время). Представленный наиболее ярко в храмовой архитектуре он характеризовался выразительностью силуэтов ярусных церквей «иже под колоколы» (т.е. увенчанных по центру звонницей, а не куполом), поставленных на высокое основание и окруженных открытыми галереями-гульбищами; дорогим белокаменным декором, который в изобилии обрамляет окна, кружевом ложится на карнизы ярусов, резными колонками подчеркивает грани объемов. Этот стиль в своем богатстве и разнообразии объемно-пространственных и пластических решений соединил в себе композиционные приемы польско-украинского зодчества (после включения Украины в состав Московского царства и заключения Вечного мира с Польшей начались особенно интенсивные художественные контакты; в частности, белорусские резчики иконостасов много работали в России), северного маньеризма (орнаментальный декор, заимствованный из иллюстрированных голландских изданий) и, конечно, русского «дивного узорочья» середины века.

«Нарышкинский стиль» тесно связан с узорочьем, но это в какой-то мере его дальнейшая стадия, в которой проступают преобразованные формы западноевропейской архитектуры — ордера и их элементы, декоративные мотивы, несомненно, барочного происхождения.

От архитектуры XVI в. его отличает пронизывающая вертикальная энергия, скользящая по граням стен, и выбрасывающая пышные волны узоров.

Для зданий «нарышкинского стиля» характерны смешение противоречивых тенденций и течений, внутренняя напряженность, разнородность структуры и декоративной отделки. В них присутствуют черты европейского барокко и маньеризма, отголоски готики, ренессанса, романтизма, слившиеся с традициями русского деревянного зодчества и древнерусской каменной архитектуры. Характерен двойственный масштаб — одного гигантского, вертикально устремленного, и другого — миниатюрно-детального. Эта особенность нашла воплощение во многих архитектурных проектах в Москве в течение всей первой половины XVIII в. Многие традиции нарышкинского стиля можно обнаружить в проектах И. П. Зарудного (Меньшикова башня), Баженова и Казакова.

Элементы наружной отделки типично маньеристического стиля использованы не для расчленения и украшения стен, а для обрамления пролетов и украшения ребер, как было принято в традиционном русском деревянном зодчестве. Противоположное впечатление производят элементы внутреннего декора. Традиционный русский растительный узор приобретает барочную пышность.

Характерное для европейского барокко непрерывное движение, динамика перехода лестниц от наружного пространства к внутреннему, в нарышкинском стиле не получило столь явного воплощения. Лестницы его скорее нисходящие, чем восходящие, изолирующие внутреннее пространство зданий от наружного. В них видимы скорее черты традиционного народного деревянного зодчества.

Лучшими образцами нарышкинского стиля считаются появившиеся центрические ярусные храмы, хотя параллельно с этой новаторской линией возводилось множество традиционных, бесстолпных, перекрытых сомкнутым сводом и увенчанных пятью главами церквей, обогащённых новыми архитектурными и декоративными формами — прежде всего, заимствованными из западноевропейской архитектуры элементами ордера, обозначившими тенденцию перехода от средневековой безордерной к последовательно ордерной архитектуре. Для нарышкинского стиля также характерна двуцветность сочетания красного кирпича и белого камня, использование полихромных изразцов, позолоченной деревянной резьбы в интерьерах, следующих традициям «русского узорочья» и «травяного орнамента». Сочетание красных кирпичных стен, отделанных белым камнем или гипсом, было характерно для зданий Нидерландов, Англии и Северной Германии.

Построенные в нарышкинском стиле здания нельзя назвать подлинно барочными в западноевропейском понимании. Нарышкинский стиль в своей основе — архитектурной композиции — оставался русским, и только отдельные, зачастую едва уловимые элементы декора заимствовались из западноевропейского искусства. Так, композиция ряда возведённых церквей противоположна барочной — отдельные объёмы не сливаются в единое целое, пластично переходя друг в друга, а поставлены один на другой и жёстко разграничены, что соответствует принципу формосложения, типичному для древнерусского зодчества. Иностранцами, равно как и многими россиянами, знакомыми с западноевропейскими образцами барокко, нарышкинский стиль воспринимался как исконно русское архитектурное явление.

Вспомним классический памятник нарышкинского стиля – обетную церковь Покрова Богородицы в Филях (1690–1694), построенную любимым дядей Петра I Львом Кирилловичем Нарышкиным, возглавлявшим тогда Посольский приказ и имевшим почти неограниченные возможности. Прежде она была частью большой усадьбы с одним из первых регулярных садов в России, ступенями спускающимся к реке (подробнее см.: Мерзлютина Н. А. Церковь Покрова в Филях // Архитектура, строительство, дизайн. 2003. № 29). «Центрическая композиция храма с четырехлепестковым планом восходит к архитектурным решениям ренессанса (церкви в Тоди, Лоди), многие мотивы декора иконостаса (разорванные фронтоны, картуши и увитые лозой колонки) типичны для барокко, а картуши, обрамляющие клейма икон местного ряда иконостаса, несомненно, скопированы с маньеристических гравюр» (Бусева-Давыдова И. Л. О концепциях стиля русского искусства XVII века в отечественном искусствознании // Архитектурное наследство. Вып. 38. М., 1995. С . 111).

План в виде квадрифолия (четырехлистника) обычно сочетался с башнеобразным

объемом в центре, который мог быть дополнен главами на пониженных боковых объемах (церковь Спаса Нерукотворного в селе Уборы (1690–1696); построена II. В. Шереметевым). Уникальна по своему каменному убранству и церковь Знамения Богородицы в Дубровицах (1690–1704), в усадьбе воспитателя Петра I Б. А. Голицына, несомненно, строившаяся и оформлявшаяся европейскими мастерами (предполагается участие итальянских, голландских и немецких мастеров лепщиков, штукатуров и пр.: Алемано, Г. Квадри, К. Оснер Старший, Д. М. Фонтана, Д. Руска и др.).

Восьмилепестковая форма плана, повторяющая тему собора Высоко-Петровского монастыря – родовой усыпальницы Нарышкиных, – применена в храме Знамения в Перово (1690–1705), в Никольской церкви села Руднево Тульской области и др.

Среди около двух десятков церквей нарышкинского стиля следует упомянуть храмы Троицы в Троице-Лыкове (1690–1696; построена М. К. Нарышкиным, мастер Яков Бухвостов), Иконы Смоленской Богоматери в Сафарино (1691 – 1694; построена Ф. П. Салтыковым, отцом Прасковьи Федоровны, жены брата Петра I царя Ивана, матери Анны Иоанновны), роскошнейшую, уничтоженную в советское время церковь Успения на Покровке (1696–1705; построена И. М. Сверчковым, мастер Петр Потапов). В них получил распространение тип композиции «кораблем», когда основные объемы (алтарь, храм, трапезная, колокольня) располагались на одной оси, «в линию».

Другая композиция, пришедшая уже из Малороссии, – «трехбанная» (трехчастная, трехглавая) отличалась тем, что пониженные части по сторонам (к востоку и западу) от главного объема завершались грушевидными главами – «банями». При этом обычно следовали традиционной конструктивной схеме: на нижний кубический объем («четверик») ставился восьмигранный («восьмерик»). Далее могли быть варианты: венчание сводом (различной конфигурации) или постановка нескольких уменьшающихся кверху «восьмериков» в колокольнях (или церквях «иже под колоколы»)

В нарышкинских храмах тяготение к центричности композиции, иерархии объемов, сочетавшееся с внутренним хорошо освещенным стопообразным пространством, во многом было унаследовано от шатрового государева строительства XVI–XVII вв., столь блистательно завершенного великолепным световым шатром патриаршего Ново-Иерусалимского монастыря (1658–1685).

Наряду с бесстолпными, продолжали строиться крестово-купольные храмы с опорами, на которые опирался центральный купол, – четырехстолпные и большие шестистолпные соборы, получавшие убранство в духе нарышкинского стиля.

Храмы строились профессиональными артелями по подряду (например, известно, что таким подрядчиком был Я. Г. Бухвостов). В Москве подобных бригад было много: одни специализировались на кирпичной кладке, другие на белокаменном или изразцовом декоре, третьи на деревянной резьбе и т.д. Они могли часто меняться даже на одном объекте, поэтому решающая роль принадлежала заказчику, который выбирал конкретный храм для образца, и далее строительство велось не по архитекторскому чертежу, а по традиции, когда приемы и методы передавались изустно.

Орнаментика, излюбленными приемами которой являлись колонки ордера Иерусалимского храма, перевитые виноградной лозой, могла воспроизводиться в разных техниках – каменной резьбы, изразцах или красочной росписи. Система декора распространялась не только на храмовое зодчество (Трапезная палата Троице-Сергиева монастыря, 1685–1692; Крутицкий теремок, 1693–1694). Нарядные проездные арки Земского приказа, Крутицкого подворья, Сухаревой башни предвосхищают триумфальные «порты» петровской эпохи. Сухарева башня, в 1698–1701 гг. завершенная высокой ярусной башей с шатровым завершением, пад которым высился двуглавый орел государственного герба, стала первой архитектурной доминантой Москвы нового века. В ней размещалась Школа математических и навигацких наук и первая в России астрономическая обсерватория Якова Брюса. Ее архитектурный образ имеет ряд параллелей с ратушами Северной Европы. Ярусной башней со шпилем завершалось и здание Земского приказа на Красной площади.

Узнаваемый набор декоративных белокаменных мотивов: колонки большого ордера (т.е. с пьедесталами), фигурные аттики в виде петушьих гребней, разорванные фронтоны, гермовидные пилястры, раковины-пальметты, фиалы с бобышками – все это наряду с композиционными схемами получит широкое распространение в провинции уже в XVIII в.

Что касается искусства усадьбы, то оно зарождается на рубеже XVII–XVIII вв. Государевы подмосковные резиденции Измайлово, Алексеевское, Братовщина представляли собой обширные имения с богатейшей хозяйственной деятельностью и разнообразными садами («ветроградами»), прудами, огородами и примыкающими к ним охотничьими угодьями. Центром усадьбы обычно были хоромы и церковь при них. Принципиально отличные усадьбы нового типа как сочетание дворца и регулярного сада возникали в Немецкой слободе. Например, усадьба Франца Лефорта после его смерти перешла к Ф. А. Головину, который к 1703 г. устроил в ней сад с каналами на голландский манер. В 1722 г. Петр I решает разместить здесь свою резиденцию и приглашает для ее обустройства голландского врача, будущего лейб-медика Николаса Бидлоо, успешно завершившего строительство имения по собственному проекту. Регулярный сад с Крестовым прудом, «ермитажами», каскадами, фонтанами и статуями был дополнен соседними участками – так сформировался самый большой в Москве ансамбль ландшафтного искусства переходного типа.

Конец XVII в., несмотря на многие его новшества в архитектуре и живописи, стал последней, можно сказать маньеристической стадией в рамках средневекового искусства. Именно это обстоятельство, по мнению О. С. Евангуловой, ограничивает характер использования в нем приемов западноевропейского барокко, стиля Нового времени, позволяя говорить не о реализации его принципов, а скорее об их проекции на иное по своему содержанию искусство позднего Средневековья. Недаром эти памятники включены в курс еще древнерусской архитектуры как в Московском, так и в Санкт-Петербургском университетах. По сути, еще в том же русле развивается архитектура провинции первой половины XVIII в.

Зодчество первой четверти XVIII века вне столиц

Своеобразием отличается строительство этого времени, осуществлявшееся по заказу богатейшего «торгового человека», солеваренного промышленника Г. Д. Строганова. Демонстрируя свою принадлежность к царскому окружению (в Троице-Сергиевом монастыре им была построена надвратная Иоанно-Предтеченская церковь (1693–1699) по образцу храма Преображения (1682–1689) царского Новодевичьего монастыря; исследователи (М. Н. Микишатьев, В. В. Кириллов) также предполагают, что в 1697 г. именно мастера Строганова осуществили перестройку не сохранившейся церкви Никола Большой Крест в Москве), он первым подхватывает столичную тему оформления храмов и внедряет ее в архитектуру городов своих расположенных далеко от Москвы соляных вотчин – на Севере, Урале, на Волге.

Во внутреннем и внешнем устройстве Введенского собора в Сольвычегодске (1689–1693, освящен в 1712) заложены особенности строгановской архитектурной школы, получившей развитие в конце XVII – начале XVIII в. В основу композиции был положен традиционный тип пятиглавого собора на подклете с галереями. Бесстолпное пространство храма перекрыто необычной для того времени конструкцией свода (четырехлоткового сомкнутого свода со световой главой в шелыге и угловыми вырезами для четырех световых глав, при этом распалубки прорезают лотки свода, освобождая центральные части стен от распора). Сохранился высокий резной иконостас (1693), исполненный под руководством изографа Степана Нарыкова, учившегося за границей по распоряжению Строганова и работавшего почти в барочной европейской стилистке. Из белого камня (как в Москве) были вырезаны только сложные по форме элементы (капители колони, гирьки арок крыльца и орнаментальные барельефы), остальные детали декора выполнены из лекального кирпича и побелены. Затем были возведены близкие по формам Казанская церковь в Устюжне (1694) и Смоленская церковь в вотчинном селе Гордеевка (1693–1697). Самая выразительная Рождественская (Строгановская) церковь в Нижнем Новгороде (1696–1703, пострадала от пожара 1715, освящена в 1719) получила несколько иное расположение боковых глав (по украинскому типу – на ветвях креста). Ее колокольня была завершена позднее и носит черты влияния голландской архитектуры. В целом строгановские постройки отличаются традиционностью объемно-пространственных композиций, своеобразием конструкций сводов и обилием дробного декора (так называемый кружевной «жучковый» орнамент), который использовался и при убранстве гражданские построек (например, палаты Строгановых в Усолье).

Строгановский стиль оказал влияние и на Троицкий собор в Верхотурье (1703–1712), построенный соликамскими мастерами

по указу Петра I и получивший расположение глав по сторонам света (украинский тип). В свою очередь, он был воспринят как образец для строительства храмов в Сибири, где по-особенному сплелись формы московского стиля с «украинизмами». Дело в том, что в начале века многие архиереи, назначавшиеся на великорусские кафедры, были выпускниками знаменитой Могилянской академии Киево-Печерской лавры. В частности, митрополит св. Филофей Лещинский (1650–1727) создал по подобию Лавры Троицкий монастырь в Тюмени (собор – 1708–1715) как оплот православия и миссионерской деятельности в Сибири; начал строительство храмов в Тобольске. При митрополите Антонии I Стаховском (1721 – 1740) в Тобольск прибыл украинский каменных дел подмастерье Корнилий Переволоки, артель которого построила здесь целый ряд каменных зданий (например, церковь Рождества Богородицы). Самобытное строительство ведется и по частному заказу – купецкому, посадскому, помещичьему (например, Иоанно-Богословская церковь в Макаровке близ Саранска. 1700–1704).

Архитектура Москвы первой четверти XVIII века

После возвращения Петра из первого заграничного путешествия (1696–1697) и широкого знакомства его сподвижников с европейскими городами в Москве начинается строительство, более ориентированное на западные образцы. Это направление в московской историографии с легкой руки известного современного исследователя Владимира Седова получило достаточно условное наименование «стиля Великого посольства». В столице к такому экспериментальному строительству можно отнести аскетичную по декору завершенную коротким шпицем церковь Святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной (1705–1723).

Один из самых выразительных московских храмов этого времени, который связывают с победой при Полтаве, – церковь Иоанна Воина на Якиманке (1709–1717). В ней традиционные формы (композиция «кораблем» с главным четвериком, увенчанным двумя восьмериками) имеют новое звучание. Плавные очертания сводов купола с окнами-люкарнями, полуглавия, нарядные пилястры, пирамидки и вазоны на карнизах позволяют говорить о веяниях европейского барокко. Кстати, завершение малым восьмериком по типу церкви Иоанна Воина в 1720-с гг. переходит в зодчество Устюга, а оттуда к середине века приобретает популярность на всем Русском Севере, что зачастую приводит к перестройке первоначальных завершений.

После нескольких пожаров, затронувших центр Москвы, в 1701 г. был издан указ о запрещении строить на погорелых местах деревянные строения (разрешались мазанковые или каменные, смотря по достатку). В 1704 г. выходит указ об обязанности строить дома в Китай-городе и Кремле «по чертежу архитекторскому», по новому принципу: не «средь дворов», а «по линии вдоль улиц». В 1712 г. эти требования распространились и на Белый город. Начало законодательным мерам, обеспечивающим «регулярный» вид городу, было положено.

Ряд московских построек начала XVIII в. имел даже определенное влияние на петербургскую архитектуру, например возведенный на месте житных складов Арсенал с его геометрически правильной и симметричной формой плана (начало строительства – 1702; мастера Д. Иванов, Хр. Конрад, М. Чоглоков, М. Ремезов).

В дворцовом строительстве выделяется Лефортовский (Петровский) дворец (1697–1699; мастер Дмитрий Аксамитов) с единым симметричным комплексом помещений вдоль реки – несомненный провозвестник пригородных резиденций под Петербургом. Когда Лефортовский дворец в 1706 г. перешел в собственность А. Д. Меншикова, итальянец Фонтана пристроил три корпуса, образовавших вместе с первым большой внутренний двор. Типично западными были охватывающие два этажа пилястры, вносящие элементы европейской ордерной архитектуры классицизма. Кстати, согласно недавним изысканиям (см.: Малиновский К. В. Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008. С. 64–68) имя зодчего было Франческо, а не Джованни Марио, как считалось ранее (так звали мастера-лепщика, работавшего в Москве в самом начале века). Интересен дом князя М. П. Гагарина на Тверской улице (1707–1708; арх. Франческо Фонтана (?); сохранились только

обмерные чертежи конца XVIII – первой половины XIX в.). К своим каменным палатам даже думный дьяк А. Кириллов пристроил новую часть – ризалит в голландском духе с высоким

фигурным фронтоном и парадной лестницей внутри. Все эти сооружения в Москве – предвестники петербургских городских застроек вдоль «красной линии».

О новой архитектуре говорит и возведенная под руководством Ивана Зарудного церковь Архангела Гавриила на Чистых прудах, более известная как Меншикова башня (1703–1707). Ее триумфальный характер, вертикализм линий и гигантский деревянный шпиль (сгорел в пожаре 1723 г. и заменен во второй половине XVIII в. куполом, что очень исказило первоначальный замысел) имели несомненное влияние на Петропавловский собор и отчасти на Адмиралтейство – принципиально важные сооружения новой столицы. Поскольку Петербург возник сначала именно как крепость и порт с судостроительной верфью, то именно эти сооружения, окруженные укреплениями, были построены одними из первых.

Основание Петербурга и первые градостроительные проекты

Итак, в 1703 г. был заложен город, ставший в 1712 г. столицей Российской державы. Его начало ознаменовалось закладкой в крепости деревянной, крещатой в плане церкви во имя св. апостолов Петра и Павла. Она получила завершение в виде высокого шпиля, и еще два шпица украсили башнеобразные выступы западного фасада. Сходство с храмами Северной Европы должна была усиливать раскраска стен под квадры камня. С самого начала церковь, заложенная на Заячьем острове, стала главной городской доминантой. Вокруг нее расширялось строительство земляной крепости по правилам европейской фортификации – с шестью бастионами и дополнительными укреплениями: равелином перед главными воротами и Кронверком, защищавшим крепость с севера.

Построить город буквально на краю света, да еще в условиях труднейшей войны, было дерзкой, почти нереальной задачей. Тем не менее он был построен, этот «самый предумышленный город на свете», как его охарактеризовал Ф. М. Достоевский, и справедливо стал символом новой эпохи в жизни России. Строительство города было вызвано острой необходимостью. Без преувеличения все силы были брошены на его создание. Самым тщательным образом выбиралось место: «Между островы теми, – писал Феофан Прокопович, – малый есть островец, на самом рассечении полуденныя и средняя струи стоящий, тот островец сулился быть угодный к новой крепости, понеже и мал собою так, что лишней на нем земли, кроме стен градских, не останется, и, однако, не так мал, чтоб не доволен был дать на себе места, Фортеции приличнаго <…> Когда же заключен был совет, быть фортеции на помянутом островку, и нарицащися оном именем Петра Апостола Санкт Петербурх <…> позваны також сюды от всех российских сторон на житие, всякого чина люди многия, как дворяне, так и купеческий народ, и всяких художеств мастера» (Прокопович Ф. История Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии и взятия в плен остальных шведских войск при Переволочне включительно, сочинена Ф. Прокоповичем. 2-е изд. М., 1788. С. 68–69).

В противовес Москве, которую Петр ненавидел за страшные воспоминания о стрелецком бунте, перенося это чувство на все – от людей и обычаев до архитектуры, именно здесь, на балтийских берегах, он ощущал полную свободу творчества. Именно здесь, по сути, и началась настоящая молодость царя; «деятельная, веселая и странная молодость Питера Баса», как писал в своих заметках А. С. Пушкин. Постепенно Петербург, прежде всего регулярный и военный город, становится истинным административным центром, через него осуществляется живая связь России с Западом.

Петр так жаждал поскорее увидеть построенный город, что принимал желаемое за действительное и уже в 1706 г. говорил, что «в параднее райское житие». Однако город и в самом деле рос быстро: о красоте Летнего сада остались свидетельства иностранцев уже в 1712 г., о замечательных дворцах и садах – в 1718 г., а в год смерти Петра Петербург называли одной из красивейших столиц Европы. «Петр строил свой город, как корабль, положа в его основу новые для России градостроительные, архитектурные принципы» (Анисимов Е. Время петровских реформ. СПб., 1989. С. 393).

Постепенно менялась и техника строительства. Сначала волей-неволей город стали строить испытанным способом – в дереве, от которого Петр стремился как можно скорее избавиться, памятуя, какая это легкая добыча для огня: дерево стали раскрашивать под камень, под кирпич (можно вспомнить о символической аллюзии к имени Петра – petra на латыни означает камень). Потом началось мазанковое строительство, т.е. испытанный в Северной Европе фахверк – деревянный каркас, заполненный глиной и щебнем и оштукатуренный снаружи. И уже затем мазанковое строительство сменилось каменным.

Художественный образ петровского Петербурга связан с именами иностранных архитекторов. И. Э. Грабарь называет строительство Петербурга в его начальный период безличным, «как Бог на душу положит», а переломным считает 1713 г., ибо с него началось творчество отдельных архитекторов, приглашенных Петром I из Европы.

Центр нового города, справедливо получившего имя Св. Петра – патрона его основателя, сначала разместился на Санкт-Петербургском острове (Петроградская сторона), в непосредственной близости и под защитой строящейся Петропавловской крепости. Там, как в средневековой Москве, небольшими слободами расселялись в скромных деревянных и мазанковых (фахверковых) домах иноверцы, посадские люди, вельможи. В первое десятилетие сто существования центром города стала Троицкая площадь с деревянным увенчанным шпилем Троицким собором (1711), по краям которой возникли фахверковые Коллегии (предшественники здания на Васильевском острове) и первый гостиный двор. Несколько поодаль, в Дворянской слободе стояли первый дом князя Меншикова, выделявшийся своим шпилем среди других построек, а также жилище самого царя на берегу Невы – «Красные хоромцы».

Этот небольшой деревянный Домик Петра I, срубленный из бруса в 1703 г., сохранился (еще в петровское время над ним был поставлен первый защитный футляр). Дом, традиционный по своему плану (с сенями по центру), издали походил на голландский. Деревянные стены были раскрашены под кирпич, большие окна сделаны горизонтальными и получили мелкую расстекловку, а на кровле располагались резные изображения мортир и горящих бомб, напоминая о чине капитана-бомбардира, который в это время носил царь. Внутри стены были затянуты холстом, косяки и полотна дверей расписаны, а привозные предметы обстановки делали интерьер почти европейским. Рядом, на южном берегу острова, возникнут первые кирпичные дома приближенных царя. В 1710 г. был заложен дом канцлера Г. И. Головкина, считающийся первым каменным домом Петербурга (не сохранился), а за ним дома П. П. Шафирова, М. П. Гагарина, Н. М. Зотова, также исчезнувшие еще в XVIII в.

После крупных побед, одержанных над шведами (Полтава, 1709; Гангут, 1714), Петр предпринял попытку создать центр регулярного города на Васильевском острове.

Ж.-Б. Леблон и его работы в Петербурге

Один из проектов планировки Петербурга (1716) разработал приглашенный Петром I французский архитектор Жан-Батист Леблон (1679–1719), которому царь даровал звание генерал-архитектора, т.е. главы над всеми архитекторами города. Королевский архитектор Леблон был уже прославлен во Франции и теоретическими трудами, и жилыми зданиями, предвосхищающими стиль Регенства (отель де Вандом, отель де Клермон с изысканной отделкой их интерьеров), и своим садово-парковым искусством. В Россию Леблон приехал в 1716 г. по протекции Петра Лефорта, заключив договор на пять лет с окладом в 5000 руб. годовых (столь высокий оклад имел ранее только Андреас Шлютер) и с массой обязанностей, в том числе по подготовке учеников. Он приехал со своей семьей и несколькими квалифицированными мастерами. И. Э. Грабарь так писал о Леблоне: «В противоположность фантазеру-романтику Шлютеру он принадлежал к числу тех трезвейших дельцов-практиков, которые смеются над всякими сентиментальностями. Типичный француз, живой, решительный, уверенный в своих исключительных талантах, а поэтому и очень самонадеянный, Леблон наделен был чисто французским умением соединять жизненную прозу и практический склад ума с огромным творческим размахом. Ибо он был художник совсем исключительного дарования…» (Грабарь И. Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. СПб., 1994. С. 82).

В Петербурге главным делом Леблона было общее руководство строительством, организация повседневной работы и подготовка русских специалистов. Его мастерская стала центром всех строительных работ; кроме того, им был создан ряд новых мастерских – декоративной лепки, художественной резьбы, литейная, столярная и др. Леблон привлек к работе многих замечательных европейских мастеров, произведения которых до сих пор украшают наши дворцы; а рядом с ними работали молодые отечественные мастера, стяжавшие славу уже в середине века.

Блестящий архитектор, Леблон тем не менее не оставил в Петербурге ощутимого следа, ибо неожиданно умер в разгар множества начатых и задуманных дел. Он работал над дворцом в Стрельне («Стрелинский дворец», как часто писали в протоколах тех лет), но его проект не был осуществлен: мы знаем только его чертеж. Леблон внес существенные коррективы в проект Большого Петергофского дворца («Большие палаты») И. Ф. Браунштейна, сделав двусветным центральный зал – «салон по-итальянски»; создал проект Дубового кабинета и внес существенные изменения в декоративное решение павильонов Марли и Эрмитажа, но после его смерти заканчивал эти работы уже Николо Микетти. Леблон был автором проекта так называемого Адмиральского дома – дворца генерал-адмирала Ф. М. Апраксина, самого красивого, по мнению современников, дома во всем Петербурге. Руку Леблона исследователи (Н. В. Калязина) усматривают в рисунке двухмаршевой парадной лестницы вестибюля Меншиковского дворца, в архитектурно-декоративном решении его центрального зала и особенно Орехового кабинета.

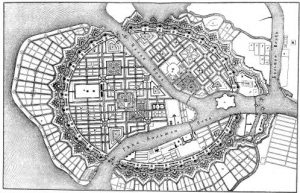

Леблону, как отмечалось выше, принадлежит генеральный план Петербурга, насчитывавшего к 1717 г. уже около 4500 дворов. Архитектор назвал этот план «Генеральный чертеж Санкт-Петербургу» (акварель, тушь). Особое место в нем отводилось крепостным укреплениям, шедшим по периметру овальной формы, которые образовывали Васильевский, Городской и Адмиралтейский острова. В основе плана лежала идея пересечения под прямым углом каналов «перспективами». В местах пересечения больших каналов подразумевалось устроить площади. Каждая часть города имела бы свои школы и церкви. Кладбища, богадельни и бойни Леблон вывел на окраины. Улицы предполагалось освещать фонарями, устраивать «добрые регулы» – уборку мостовых хозяевами и ежедневно вывозить мусор, что абсолютно необходимо для «публичного комодите».