Волков Н.Н. Композиция в живописи

8 лет ago Enottt Комментарии к записи Волков Н.Н. Композиция в живописи отключены

О понятии композиции

В таких мало устоявшихся науках, как теоретическое искусствоведение, принято начинать с терминов. Искусствоведческие понятия живут до сих пор в тумане вкусовых оценок и деклараций художников, рецептов педагогической практики, в борьбе эстетических систем, в плену словесной трясины.

Критикам, теоретикам и педагогам, конечно, важно, чтобы их верно поняли. А для этого надо установить однозначные понятия, и там, где это возможно, воспользоваться терминами смежных наук. Так и поступают ученые, заинтересованные по роду своей деятельности в точной терминологии.

Классический пример путаницы связан со словами „цвет» и „тон». Конечно, смысл слова определяется также контекстом. Но для правильного понимания контекста, допускающего известную свободу в употреблении слов, надо расчленить понятия, увидеть сущность и состав предмета.

Именно так разобран терминологический комплекс „цвет» в моей книге „Цвет в живописи».

Главным источником терминологической путаницы в области теории искусства служит, во-первых, словоупотребление в художественной практике. Слова становятся здесь относительно понятными в контексте данной художественной школы. Во-вторых, источником путаницы служит игра понятий в отвлеченных эстетических системах. Слова уясняются здесь в контексте философской борьбы, для которой связь с нашим предметом — вопрос второстепенный.

Я за терминологическую ясность. Но я против терминологических изысканий, не связанных с анализом предмета.

Нельзя сначала создать систему терминов (понятий), затем использовать ее в анализе предмета исследования. Термины устанавливаются в анализе предмета. Ясность контекста обеспечивает однозначность понимания и там, где слова не стали терминами. Больше того, контекстная ясность не менее важна, чем чисто терминологическая. В произвольном контексте и термин теряет качество термина.

Слово „композиция» — пример терминологической неустойчивости. Не углубляясь в историю словоупотребления, приведем некоторые типичные современные определения.

- В.А.Фаворский — „Одно из определений композиции будет следующее: стремление к композиционности в искусстве есть стремление цельно воспринимать, видеть и изображать разнопространственное и разновременное… Приведение к цельности зрительного образа будет композицией…». „Крайней формой композиционного решения будет станковая картина, в которой проблема конца покрываетсяпроблемой центра, где мы время как бы завязываем узлом».

В основе композиции, таким образом, лежит „приведение к цельности» разновременного и разнопространственного в действительности, а следовательно и в процессе восприятия.

Фаворский выделяет как композиционный фактор — время. Это понятно в контексте творческой практики Фаворского, утверждавшей реалистическую линию современного классицизма.

- К. Ф. Юон видит в композиции конструкцию, то есть распределение частей на плоскости, и структуру, которую образуют также плоскостные факторы. Юон не только не говорит о синтезе времени, как признаке композиции, но и пространству (перспективе) отводит подчиненную роль как средству, лишь дополняющему композицию. Его концепция привычна для современного искусствознания, выдвигающего обычно в качестве композиционных плоскостные факторы. (Картина — прежде всего плоскость.)

- Л.Ф.Жегин, Б.А.Успенский считают, что центральной проблемой композиции произведения искусства, объединяющей самые различные виды искусства, является проблема „точки зрения». „.. .В живописи… проблема точки зрения выступает прежде всего как проблема перспективы» (пространства).

Наибольшей композиционностью — по Б. А. Успенскому и Л.Ф. Жегину — обладают произведения, в которых синтезировано множество точек зрения (активное пространство: икона, современная западная живопись). Построение пространства с одной, внешней точки зрения — прямая центральная перспектива — признак композиционной аморфности.

Таким образом, проблема композиции в живописи, по их мнению, это проблема построения пространства — тип перспективы. Определение Успенского — Жегина, очевидно, обусловлено эстетической концепцией, типичной для 20-х годов, а у Успенского, кроме того, попыткой ввести понятие „композиции» в контекст современной „семиотики».

Спор о терминах и понятиях есть спор о предмете. Обращаясь к предмету, мы сразу попадаем в область несоответствия принятых понятий предмету, в область недоумений.

В самом деле, композиционно или нет „Поле маков» Клода Моне? i Разумеется, это не сюжетная композиция. А разве не было композиционных пейзажей? Сторонники „картины» скажут, что „Поле маков» — это только этюд с натуры. А почему этюд с натуры не может быть композиционным? Натурность здесь, очевидно, ни при чем. Кальф или ван Альст несомненно писали свои натюрморты с натуры. Кто же откажет им в композиционности? Остается — этюдность. Но что именно понимать под этюдностью, явно зависит от того, что понимать под композиционностью. Если композиционность равносильна завершенности, то этюдность — это незавершенность. А не может ли быть незавершенность условием для некоторой композиции? Если композиционность — мысленная, „логическая» опосредованность построения, то этюдность — только чувственная и эмоциональная непосредственность. Но какова должна быть мера логического в искусстве и мера непосредственности? Необходимость -случайность. Однако и случайность необходима. Построенность -аморфность. Однако и аморфность есть форма на другом уровне.

Целостно ли „Поле маков» К. Моне? Да, целостно и по цвету, и фактурно, и по типу пространственного решения, и по характеру состояния и по эмоциональному тону. Случайно ли это вырезанный кусок природного пейзажа? Нет, — его нельзя ни растянуть, ни обрезать, предметы и пятна цвета нельзя изменить или переставить без ущерба для образа. То, что это так случайно — существенно, ибо выражает изменчивую жизнь.

Пространство реального поля мыслится и за пределами рамы. Оно не замкнуто. Пространство картины „Поле маков» замкнуто. Его нельзя растянуть уже потому, что пятна цвета создают выразительную гармонию только в таком размещении. Формы деревьев и облаков образуют общую мелодию. Самое высокое дерево (кульминация ритмического ряда) находится именно здесь. Выражено ли в картине время? Да, ибо выражен трепет жизни. Завершенная ли это картина? Да, и внимательно завершенная без излишней детализации. Значит „Поле маков» композиционный пейзаж? А мы привыкли считать образцами композиционных пейзажей совершенно иные образцы, скажем — героические пейзажи Пуссена. Но разве только вымышленный пейзаж композиционен?

Что же такое композиция? В чем признаки композиционности? В чем она по существу, вне рецептурных рамок?

Если композиция — синтез разновременного, то задача изобразить „мгновение» антикомпозиционна. Но ведь это труднейшая задача построения особого целостного образа. Всякое мгновение есть связка в ходе времени.

Если основа композиции — только плоскостные факторы изображения, то требование подчинить композицию глубокому пространству нелепо. Но тогда в чем же извечная задача изображения на плоскости неплоских фигур и трехмерного мира?*

Если композиция есть выражение синтеза разных зрительных позиций, то импрессионистический пейзаж антикомпозиционен, также как наивная „копия» любителя. Но можно ли приписывать импрессионистам задачу простого копирования? Импрессионистический пейзаж есть в большей мере, чем многие другие, выражение.

ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ КОМПОЗИЦИИ

Естественно начать с родового признака композиции — цельности (целостности). Этот признак открыто или скрыто присутствует во всех известных мне определениях. Вспомним, что В.А.Фаворский говорит о зрительной форме цельности разнопространственного и разновременного. Б. А. Успенский и Л. Ф. Жегин — о синтезе зрительных позиций, К. Ф. Юон о целостной конструкции, единой структуре.

Теперь в гуманитарные науки, в том числе и в искусствоведение, прочно вошли слова: синтез, конструкция, структура. В разговорах об искусстве они стали, так же как слова „цельность», „целостность», обычными словами, возникающими так или иначе всякий раз, когда говорят о композиции. Здесь нужно размежевание.

Структура, конструкция, композиция — слова, обозначающие семейство родственных понятий и более или менее диффузных значений, относящихся к разным явлениям и наукам. В одних науках эти слова строго терминированы. Тогда они обозначают понятия. Например, слово „структура» (молекулы) в химии — термин, и спора о его значении не возникает. В языкознании слово „структура» пытаются делать термином. Однако значение его еще остается диффузным. В теории искусства значение этого слова еще менее ясно. Словом „структура» обозначают здесь узел разных понятий, который еще надо распутать. Общего понятия „структура» пока не существует. Да и не будет ли оно по отношению к отдельному виду искусства слишком абстрактным, абстрактным до пустоты?

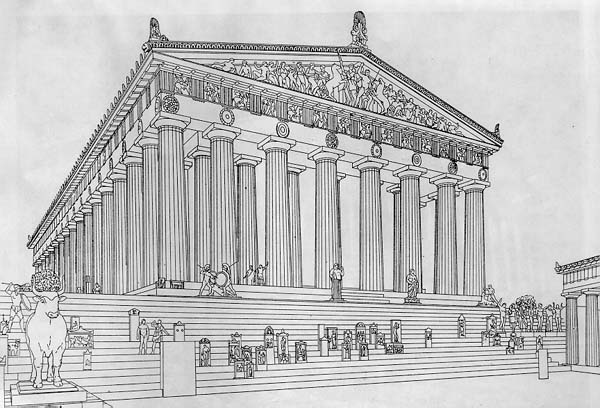

Казалось бы, более определенное по значению слово „конструкция», обычное в области предметов быта и техники, становится скользящим словом в области искусства — даже в области прикладного искусства, — путаясь со словами „структура», „композиция». Даже в архитектуре слово „конструкция» двузначно. Либо оно обозначает чисто строительное соединение частей здания по законам статики и в соответствии со свойствами материалов, либо также конструкцию для жизни и деятельности человека. У художников принято говорить о конструктивном рисунке, в противоположность светотеневому. Казалось бы, имеется в виду рисунок, выражающий строение предмета. Но почему строение его не может быть выражено в светотеневом рисунке? Что такое „конструктивный» рисунок — требует разъяснения.

Слово „композиция» терминировано в музыке. Однако музыковедческое определение композиции как общего плана произведения, как его деления на крупные части, деления традиционного для данного типа произведения (подобно частям триптиха или традиционным пяти действиям драмы) слишком формально, его хочется дополнить анализом конкретных форм, строящих связи между частями. Компоновать, не значит ли это не только расчленять, но и связывать?

Слово „композиция» почти терминировано и в теории литературы. Но в противоположность музыковедению деление произведения на традиционно заданные части и вообще на крупные части — общий формальный план произведения — здесь называют архитектоникой. Композицию же понимают как размещение в тексте конкретного материала: данного сюжета в сочиненной писателем последовательности повествования или — как смену точек зрения в повествовании. В последнее время именно смену „точек зрения» иногда называют главным принципом в поэтике композиции, что, конечно, спорно.

Бесспорно лишь то, что слова „структура», „конструкция», „композиция» имеют общей основой понятие целого и обнимают различные виды соотношения части и целого (различные виды целостности)2.

Беспорядок в употреблении слов „структура», „композиция» и „конструкция» применительно к искусству нельзя устранить сразу. Надо постепенно уточнять различия и находить аналогии, пользуясь употреблением этих слов в других областях знания, стремясь в идеале указать точное место в системе понятий „часть — целое» для данного вида целостности исходя из специфики явления.

Есть, правда, соблазн ограничиться совершенно абстрактным определением композиции как цельности.

В самом общем смысле композицией можно было бы назвать состав и расположение частей целого, удовлетворяющее следующим условиям:

- 1) ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;

- 2) части не могут меняться местами без ущерба для целого;

- 3) ни один новый элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для целого.

В эстетической литературе немало абстрактных определений такого рода. Они кажутся на первый взгляд убедительными. В самом деле, абстрактное определение подходит к любым художественным явлениям, даже таким, где части сохраняют относительную независимость (драма, симфония, триптих).

В триптихе Рубенса „Алтарь св. Ильдефонса» (Вена) не только формат боковых створок, но и обращенность коленопреклоненных фигур предопределены. Створки могут существовать отдельно, не теряя художественного смысла. Однако их нельзя переставить местами.

В них подсказаны связи, выходящие за их границы. Они не могут быть расширены, чтобы не соперничать с центральной частью и т. п.

Со всей очевидностью абстрактное определение композиции подходит для таких произведений, как станковая картина и станковый лист. Известно, как трудно фрагментировать картину. Фрагмент часто выглядит неожиданным, необычным. Даже увеличение картины на экране, когда второстепенные куски кажутся совсем пустыми, или уменьшение ее на репродукции, когда пропадают детали, даже зеркальная копия — почему-то меняют целое.

Приведенная формула, однако, слишком широка, чтобы быть определением композиции. Она перечисляет лишь необходимые признаки ее, входящие в общее понятие целостности. Пользуясь этой формулой, нельзя отличить в конкретном явлении (в частности, картине) композиционное единство от некомпозиционного.

В самом деле, любое расположение линий в кадре, любое размещение предметов в изображенном пространстве представляет собой целое — единство, ограниченное кадром. Целое меняется, если удалить или заменить какие угодно заметные элементы целого, или переставить их местами, или расширить кадр. Это относится, очевидно, не только к картине, но и к другим типам изображения.

Целое меняется не только при зеркальном показе картины, но и при зеркальном показе любого изображения, не только при отсечении части картины, но и части другого изображения. Горсть песчинок, брошенная на плоскость, представляет собой также целое. По законам вероятности песчинки никогда не лягут регулярно на равных интервалах или правильными группами, всегда сгруппируются в случайные группы. Уберите часть песчинок. Целое изменится. Перетряхните песчинки. Расположение их изменится, изменится и целое. В новом целом абстракная формула единства будет снова соблюдена. Но перед нами, очевидно, некомпозиционное единство. Для того чтобы создать композицию или увидеть в случайных группах композицию, надо связать все группы каким-то законом, внутренней связью. Тогда группы уже не будут случайными. Мы можем организовать ритм групп, составить узор, добиваться сходства групп песчинок с предметами, наконец, стать на путь картинного изображения. Поступая так, мы преследуем цель объединить элементы случайного единства связями, создающими закономерное целое.

Рассматривая морозные рисунки на стекле, можно увидеть орнамент, ритмы, листья гербария, пейзаж. Увидеть так — значит во внешнем беспорядке (случайности) увидеть внутренние связи, их организующий принцип. Леонардо да Винчи искал композиционные связи в случайных пятнах сырой штукатурки, имея в виду сюжетные композиции.

Я убежден, что однозначное определение понятия „композиция» необходимо выработать в анализе конкретных явлений искусства. Но нельзя идти вслепую. Нужны предварительные ориентиры, предварительная концепция. Читатель найдет ниже эту концепцию.

Абстрактное определение годится одинаково и для композиции, и для структуры, и для конструкции как видов цельности. Но и композиция, и конструкция, и структура предполагают закономерное деление на части в противоположность рассечению целого на куски. Распиленный на куски ствол представляет собой целое (но уже не ствол), удовлетворяющее всем условиям абстрактного определения. Расчленение на куски разрушает структуру ствола, разрушает структурные связи и структурную цельность. Одно дело — целое и его куски, другое — целое как структура и компоненты этой структуры. Но и структура может быть композиционно пустой. Из обмытых водой корней рухнувших деревьев, разыскивая интересные композиционные ходы, большую часть я не возьму, хотя все они — сплетения закономерных структур, немногие отберу, потому что увижу в них композиционные связи — не обязательно изобразительные, а чаще всего только выражающие сопротивление, напряжение, борьбу органических сил.

Различие между структурой, конструкцией и композицией заключается в характере членения целого и связей между его частями. В этом смысл учения о части и целом.

Одно и то же целое может быть разделено на разные части: на куски, нарушающие любые закономерные связи, на компоненты структуры, образующие структурный тип целостности, на части и средства композиции, связанные в композиционное целое, на части и детали конструкции как целого. Целостная структура органической ткани не предполагает композиционности целого. Композиционный принцип объединения не требует конструктивной целостности, хотя и взаимодействует с ней.

Закон расчленения целого на части, соответственно, закон синтеза целого из частей, характер частей и связей — вот общий путь для различения понятий композиции, структуры, конструкции. Наиболее общее из этих трех понятий — понятие структуры.

СТРУКТУРА. КОНСТРУКЦИЯ. КОМПОЗИЦИЯ

Различные применения слова „структура» дают основание для выделения особого вида соотношения целого и частей. Структура как целое состоит из закономерно связанных частей, которые в отличие от случайных кусков мы будем называть компонентами или элементами целого. Структура определяется единым характером связей между элементами, единым законом формообразования. Характер связей не предуказывается, ибо он и определяет тип структуры (функциональная структура, композиционная структура и т. п.)

Структура не обязательно представляет собой завершенное целое. Дерево растет, ветвится, сохраняя структуру. Изображение может быть продолжено, оставаясь структурно тем же. Элементы структуры, вообще говоря, могут меняться. Важен лишь общий характер связей между ними, общий „принцип формообразования».

В искусствознании компоненты структуры называют иногда формами или средствами. Так, в музыке выделяют как компоненты общей структуры произведения (общей формы) — мелодию, а в этой последней — звуковысотное движение и ладовые тяготения с их интонационным содержанием. Мелодическая ткань затем формируется размером и ритмом, взаимодействует с гармоническими формами. Развивающаяся во времени целостная звуковая ткань может быть подчинена полифонической структуре, распадаться на отдельные „мысли» и „периоды» и т.д. Все это компоненты структуры.

Именно о структуре цвета в картине как средства живописи я гонорил применительно к различным типам картины, пользуясь выражением „цветовой строй» и указывая на структурную же взаимозависимость цвета и пространственного решения. Общий цветовой строй мы находим в разных композициях.

С понятием „структура» по отношению к произведению искусства часто связывают так называемую „многосложность». Говорят, что в процессе восприятия мы проникаем во все более и более глубокие слои структуры произведения. Один слой структуры служит базой для восприятия другого. Действительно, произведение искусства -многослойная структура (от звуков, красок — до идей). Однако компоненты структуры здесь так связаны между собой, что с равным правом можно говорить об их переплетении. Пространственный и пластический строй в живописи и рисунке невозможны один без другого и действуют вместе. Краски и линии выражают чувства не только через изображения предметов, действий, но и сами по себе. Не зная сюжета картины, мы видим по краскам, что она радостна или мрачна. Сюжет может быть в остром контрасте со „смыслом» колорита. И это имеет образный смысл (например, в карикатуре, в изобразительной иронии).

Структурный анализ явлений искусства теперь иногда определяют как анализ знаковых систем. Бесспорно, в произведении искусства значительное место занимают знаки, атрибуты, признаки. Но анализ структуры произведения искусства не сводится к анализу знаковых систем, если не расширить безгранично понятие „знак»3.

Стремясь оградить анализ структуры художественного образа от упреков в формализме, структуру образа определяют иногда как процесс, путая процесс восприятия с его постепенно формирующимся в сознании результатом. Структуру образа понимают для всех искусств как развитие во времени. Едва ли такому пониманию структуры избежать упрека в психологизме. Образ заложен в материальной действительности произведения его творцом. В музыке — во временном ряде, в живописи — в пространственном. Задача воспринимающего состоит в добывании заложенной художником информации, а не в накоплении спонтанно возникающих ассоциаций (шумов, мешающих проникновению в замысел художника).

Сейчас смешно доказывать, что научное изучение формы вовсе не связано с культом формы и формалистическими течениями в искусстве. Форма обогащается вместе с обогащением содержания.

Совершенно так же и анализ структуры произведения искусства вовсе не спутник формализма. В формализме следует обвинять так называемый „структурализм», изучающий структуры искусства как бессодержательные структуры.

Конструкция — тип структуры. Элементы в ней связаны функциональными связями. Цельность конструкции определяется единством функции. Части конструкции выполняют частные функции: таковы узлы и механизмы машин, члены и органы живого организма, необходимые для пользования части предметов быта. Внешнее сходство целого с машиной, конечно не создает конструкции и может быть даже антиконструктивным.

Конструкция не обязательно замкнутое целое. Она может быть и замкнутой (завершенной) и разомкнутой. Можно сообщить конструкции дополнительные функции, добавив новые узлы, связи. Части конструкции могут быть дополнены и заменены без разрушения функционального единства ее. Конструктивные связи есть везде, в любых структурах, поскольку структуры выполняют определенные функции.

Итак, конструкцию следует рассматривать как структуру, с особым характером связей между целым и его компонентами. Элементы конструкции связаны с целым и между собой функционально.

Особый характер связи между целым и его компонентами определяет и композицию как вид структуры, в частности композицию произведения искусства. Если структура, вообще говоря, не замкнутое целое, ее цельность — в единой системе формообразования, то композиция — всегда замкнутая структура. Части композиции связаны между собой, но они обязательно связаны между собой и тем, что связаны с целым.

Связи, создающие композиционное целое — это, во-первых, конструктивные связи. В картине это — аналогии и контрасты цвета и линии, выделение главного пятна, предмета, ряды и контрасты в положении главных предметов, пространственный строй и т.п.

Композиция произведения искусства, в том числе и композиция картины, во-вторых — смысловая целостность. Конструктивный центр есть чаще всего и смысловой узел. Функции конструктивных связей в картине — создавать и укреплять смысловые связи. Вспомним „Алтарь св. Ильдефонса» Рубенса. Мадонна, окруженная ангелами, в центральной (большей) части триптиха — главная тема. В правой створке — коленопреклоненная королева, обращенная лицом к мадонне. По принципу центральной симметрии построена левая створка, тот же формат, те же позы. Вместе — главные фигуры трех частей вписываются в равнобедренный треугольник. Боковые створки — как скрепы единой формы. Это — внешняя „конструктивная» связь силуэтов. Но жесты коленопреклоненных фигур помимо внешней пространственной связи триптиха содержат и смысловую связь: это жесты молитвы, обращенной к мадонне, поклонения ей. Если изолировать левую створку, смысл жеста сохранится, а пространственная конструктивная связь оборвется.

Впрочем, конструктивные связи могут и не нести смысловой нагрузки. В „Тайной вечере» Леонардо объединение апостолов в группы „по три» создает симметричные ритмические ряды. Объединение по три и цезуры между группами конструктивно необходимы в такой растянутой горизонтали, как кадр этой росписи. Но, кроме того, деление на группы „по три», по-видимому, содержит и сюжетный подтекст. Это как стихотворение, разбитое на строфы. Деление на группы говорит, что у каждой группы своя тема внутри общей темы. Делением на группы эти темы прямо не подсказаны. Задача зрителя прочесть эти темы по жестам, по мимике. А откинутая фигура Иуды своим контрастным движением прямо выражает контрастную смысловую связь. Слова Христа и непроизвольный ответ Иуды. Создаются два плана внутри действия: „Христос — апостолы» — хоровая связь, „Христос — Иуда» — связь контрастная. Симметричный жест раскинутых рук Христа несет обе функции, конструктивную — связывает левые и правые группы в единый хор — и смысловую: это жест горького обращения. Остальное — реакция на него. Конструктивные связи могут создаваться любыми средствами данного вида искусства. Их функция — облегчать обзор и выделять для восприятия, а иногда и подсказывать смысловые, внутренние связи. Композиция произведения искусства всегда есть конструкция для понимания, конструкция для смысла.

Внутренние смысловые связи — специфический для произведения искусства тип связей. Они базируются на конструктивных связях и без них не были бы выражены. Но в них главная суть (прочность) композиционной целостности.

В теории композиции, естественно, конструктивные и смысловые связи рассматриваются вместе. Первые носят более общий характер и вытекают из природы нашего восприятия искусства, вторые — конкретны и содержатся в данном отдельном произведении искусства. Одни существуют для других.

Если в структуре вообще элементы могут быть заменены — лишь бы сохранился тип связей, закон формообразования, — то в композиции и отдельные компоненты не могут быть заменены без ущерба для целого. Итак, композиция произведения искусства есть замкнутая структура с фиксированными элементами, связанная единством смысла.

Как мы видим, понятие „композиция» здесь поставлено в ряд смежных понятий из круга проблемы целостности.

Теперь мы можем перейти к конкретному определению композиции картины.

КОМПОЗИЦИЯ КАРТИНЫ

Композицией картины мы называем построение сюжета на плоскости в границах „рамы». Целью и формообразующим принципом композиции картины является, однако, не построение само по себе, а смысл. Конструкция (построение) выполняет функцию подачи смысла.

Слово „сюжет» понимается достаточно широко. Сюжет может быть вымышленным, взятым из легенды, текста, взятым непосредственно из наличной действительности. Композиция может быть сочинением новой действительности и толкованием наличной действительности.

Но сюжет картины ограничен тем, что можно изобразить, что может найти внешнее подобие в линиях и красках на плоскости. Это, вообще говоря, предметный мир, предметы, действующие лица, пространство и время. Понятие, отвлеченную мысль прямо изобразить нельзя, здесь неизбежно иносказание — предметный посредник, например, олицетворение. Такие картины, как „Клевета» Боттичелли — это аллегории, замещающие предметным рассказом связь понятий. Для незнающих аллегорческий „код» подобной картины они недоступны и читаются как прямые изображения предметной действительности.

Сюжет может быть адекватно переведен на слова и может быть выражен на языке картины, на языке танца, музыки и т.д. Он, следовательно, инвариант различных искусств и слова.

Смысл картины (и художественный образ) возникает в результате изложения сюжета на языке изображения. Он неотделим как от сюжета, так и от изобразительного изложения. Он, строго говоря, непереводим и на слова. Здесь возможны только аналогии. Меняется красочная ткань картины, меняется или затемняется и смысл ее.

Сюжет и его изложение на плоскости картины, соединяясь, порождают смысл и образ в целом. Это напоминает столкновение сюжета с текстом в литературе и, в частности, — сюжета (последовательности событий) с временем текста (последовательностью изложения), членений сюжета и членений текста. Сам по себе сюжет лишен образного смысла. Он заключает в себе возможность разных образов, разного художественного толкования.

Сюжет евангельской „Притчи о блудном сыне» и картины Рембрандта „Возвращение блудного сына» (Гос. Эрмитаж) один и тотже. Но в тексте притчи это рассказ о событиях, предпосылка для поучения. В картине Рембрандта — зримая кульминация душевной драмы.

История живописи сохранила нам не одну картину на сюжет притчи, и все они несут в себе разный смысл. Сравнение двух картин на тему притчи сделает определение композиции картины наглядным. Станет ясным, как сюжет, соединяясь с построением его на плоскости, приобретает смысл — и тем самым делает содержательной форму изложения, связывает единым узлом композицию.

Излагая на холсте сюжет притчи, Рембрандт не хочет видеть в ней иносказания, аллегорического изложения евангельской морали, выраженной в таких словах: „(10) Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Мораль притчи выражена в Евангелии, кроме того, в иносказании о пропавшей овце и потерянной драхме (три иносказания, три одеяния одного тезиса).

Что же берет художник из сюжета притчи? Рембрандту одинаково чужды и иносказательность притчи и повествовательность жанровой картины. В тексте притчи действие широко развернуто в пространстве и времени. Отец видит блудного сына издали и бросается к нему навстречу, припадает к нему, обнимает и целует. На картине все связано в один узел времени, в одном пространстве. Слепой отец (по притче отец видит сына издали) положил руки на плечи сына в знак прощения и в жесте узнавания. В притче старший сын приходит, когда уже идет пир, и отец „вышед, звал его». Встреча со старшим сыном отделена во времени и пространстве от встречи с младшим. В картине — старший сын присутствует в первые минуты встречи отца с блудным сыном, в минуты прощения. Его реакция не читается как реакция завистливого возмущения („ты никогда не дал мне и козленка»). Осуждает акт прощения, скорее, сидящий слуга. Старший сын углублен в смысл события.

Такое построение действия требовало или — что то же самое — требовалось толкованием сюжета как душевной драмы.

Необычен для жанровой картины размер холста; крупные фигуры позволяют многое сказать о человеке не посредством его включения в цепь событий, а посредством углубленной передачи его состояния. Обстановочные детали отсутствуют. Едва заметно дерево в глубине справа. Дом скорее угадывается по положению головы служанки в левом верхнем углу картины, чем видится, даже если учесть потемнение тонких слоев живописи. Художник как бы говорит: все это для меня неважно, я выделяю главное. Где же это главное? Главное не в центре картины. В центре картины вертикальная полоса полумрака -цезура. Светлыми красками и тяжестью кладки вырвана из полумрака группа слева. Слепой (?) старик — отец, склоненный над сыном, положивший руки на плечи сына, и коленопреклоненный сын, припавший к отцу, слились в одном светлом пятне. Это — главная группа. Справа у самого края картины — выделяется фигура другого сына, стоящего в профиль. Она освещена слабее, но все же настолько, что образует устойчивый правый край композиции. Рядом с ней немного глубже в полумраке — сидящая фигура работника. Посередине в густом полумраке едва заметно лицо служанки. И, наконец, в левом верхнем углу намечен еще один персонаж. Никакого намека на пир. Перед нами децентрализованная композиция с главной группой (узлом события) слева и цезурой, отделяющей ее от группы свидетелей события справа. Событие заставляет по-разному реагировать участников сцены. Сюжет строится по композиционной схеме „отклика».

Еще о положении на холсте главной группы. Она не захватывает геометрический центр, но находится и не у самого края картины. Мысленно передвинем ее к краю или срежем левый край, и группа потеряет значение главной, смысл схемы „отклика» пропадает. Подобно правой фигуре, группа приобретет функцию замыкания и непременно захочется ослабить свет на ней и фронтальное положение заменить ракурсным. Главным станет пространство между выступающими „кариатидами». Это — другой смысл. Изменится смысл и в том случае, если мы приблизим главную группу к геометрическому центру. Сожмется расстояние между драматическим событием прощения и его свидетелями, скомкается мотив оценки: раздумье старшего сына, осуждение слуги. Общечеловеческий смысл превратится в смысл житейской сцены. В композиционный расчет по смыслу образа очевидно входит как децентрализация, так и ее точная мера —раздельность групп, цезура; это — событие, а это — разноречивый отклик. Таково построение сюжета на плоскости относительно рамы.

Пространственный и световой компонент композиции. Яркость и тяжесть пятен располагает фигуры по степени их важности и в общем смысле определяет порядок чтения композиции. Главная группа сразу бросается в глаза, хотя и расположена не в центре. Правая стоящая фигура выделена светом слабее, воспринимается как световой и цветовой отзвук главной. Здесь известное внутреннее единство. Сидящая фигура, выражающая осуждение, затенена сильнее, и в позе и в колорите — контраст. Другие свидетели едва выступают из мрака. Левая группа и правая группа разделены темной полосой, сливающейся с общим мраком среды. Пространство подчинено свету и тени, оно выражено градациями света и плотностью мрака. Главная группа фронтальна и возвышается на фронтально расположенном подиуме. Ракурсная диагональ подиума и ракурсное положение правых фигур дают толчок взору, проникающему в глубину. Дальше взор вязнет в мраке. Перед нами неопределенная по форме „пещера», глубина которой едва намечена лицом служанки, а не метрически ясная трехмерная система с метрически ясным расположением фигур и предметов.

Сильные световые контрасты (функция выделения, расчленения) и явные цветовые повторы (функция связывания). Контраст тяжелой кладки в одежде отца и рубище блудного сына и его необычайно выразительных ступней (как будто бы именно от фронтально расположенных ступней на первом плане читается вся история сына: перед нами действительно свинопас) и легкой кладки в живописи полумрака. Контрастное положение голов отца и припавшего к нему сына, аналогия в положении голов свидетелей — все это вклад в смысл картины, существенные элементы образа, изобразительное толкование сюжета; все это конструктивные формы, выражающие смысловые связи. Сравните картину Рембрандта с картиной Фети на тот же сюжет (Дрезден). Там — другой смысл, другое изобразительное толкование — бытовое, — там и другая композиция. Бытовая сцена требовала обстановочных деталей. Основой для этих двух картин служит текст притчи. Но как мало из него взято у Рембрандта и как много изменено, как ясен путь композиционного мышления.

Рембрандт толковал сюжет, взяв его из текста притчи и переосмыслив в духе своего времени и своих творческих устремлений. В наше время и в нашем стремлении выразить современную драму жизни, духовный мир, труд и предметную среду борца за коммунизм, его идеалы — тексты старых легенд, притч и мифов, естественно, перестали быть источниками сюжетов.

Художник, однако, взяв из самой жизни сюжет, собирает документы, свидетельства, обогащает его собственным жизненным опытом, как участник события, словом, составляет неписаный рассказ: „текст». Его изложение красками на ограниченном куске холста и в этом случае есть результат соединения сюжета, заложенного в „тексте» жизни и допускающего различные толкования, с предметным, пространственным, цветовым построением на плоскости, то есть композиции.

Сейчас можно только обобщенно представить себе личный, жизненный, неписаный текст сюжета А. Дейнеки „Оборона Петрограда». Но каков бы он ни был, ясно, что глубокая композиционная работа отделяет этот „текст» от его образного толкования в картине. Смысл надо было выразить посредством рисунка и красок на холсте, понимая, что только смысл-душа (внутренняя сторона) образа — гарантирует действенную, прочную целостность картины.

Итак, композиция картины создается единством смысла, возникающим в изобразительном изложении сюжета на ограниченном куске плоскости. В искусствоведческой литературе обычно говорят о единстве формы и содержания, об их диалектике. Отдельные компоненты содержания могут служить формой других компонентов. Так по отношению к „геометрическим» формам распределения пятен цвета на плоскости цвет выступает как содержание. Но сам он есть также внешняя форма для передачи предметно-изобразительного содержания, пространства и т.п. Предметное содержание в свою очередь может быть формой идейного содержания, формой для отвлеченных понятий (аллегория). Предметные компоненты содержания могут быть довольно хорошо переданы словами. В отличие от предметных компонентов содержания смысл картины существует только на ее языке, на языке всех ее форм. Смысл — внутренняя сторона целостного образа. Словесный анализ смысла может быть только толкованием: аналогизированием, противопоставлением, сопоставлением. понимании смысла картины всегда богаче ее толкования.

Следует считать недостаточным анализ композиции как состава и расположения частей изображения и системы средств изображения безотносительно к смыслу ее. Стилевое понимание законов композиции как законов единства внешних, в том числе и конструктивных форм, не проникает в ее формообразующий код.

Следует считать недостаточным и анализ композиции только со стороны предметно-изобразительного содержания. Хотя в выборе предметов для данного сюжета уже содержится смысловая нить. Так, стоптанность сандалии, лежащей рядом с босыми ступнями блудного сына в картине Рембрандта, имеет образный смысл. Образный смысл обогащается и положением ступней на первом плане и тяжестью красочной пасты. Ступни и сандалия „останавливают взор». Зачем?

Предметно-изобразительное содержание, конечно, важнейший компонент картины как изобразительного искусства. Но содержание картины непременно включает и эмоциональное содержание. Иногда содержание становится символическим. Иногда картина становится иносказанием. За одним предметным содержанием в подтексте скрывается другое. Однако как бы ни было сложно содержание, оно непременно собрано в единый образ, связано единым смыслом, и эта связь находит свое выражение в композиции (в конструкции для смысла). К сожалению, в искусствоведческой литературе чаще всего встречаются анализы, озаглавленные словами „композиция» и ограниченные либо формальным анализом, не связанным с содержанием, либо анализом, соотнесенным лишь с предметно-изобразительным содержанием.

Характер композиционных средств зависит от характера содержания. В сложном единстве изобразительного, идейного, эмоционального, символического отдельные компоненты содержания могут быть главными, другие — второстепенными, могут, вообще говоря, и вовсе отсутствовать. Так, в лирическом пейзаже (например, „Золотая осень» Левитана) смешно искать символический подтекст, иносказание. Если же иносказание присутствует в пейзаже, то и тип композиции и композиционные связи будут иными. Вместе с тем потеряет силу лирическое звучание, эмоциональный тон в диапазоне созерцания, любования.

Если содержание — сложная картина столкновения людей в действии, то естественна развернутая в глубину мизансцена, и особого оправдания потребовало бы совершенно условное пространство. Если отсутствует или условна светотень, то непременно должна быть тенденция к плоскостности, в содержании — тяготение к символике. Если художник подчеркивает свет как средство, то неизбежна и реализация световой среды, взаимодействие глубинного пространства со светом. Типология композиции может быть построена на основе типологии содержания.

Очень яркие примеры ограниченности композиционных средств вследствие ущербности содержания демонстрирует нефигуративная живопись, претендующая иногда, судя по названиям, на некоторое содержание (экспрессивный абстракционизм).

Висящее в моей мастерской узбекское сюзане представляет собою регулярно расположенные на алом фоне условные изображения солнца. Эмоциональное действие сюзане очевидно, даже если не знать скрытой символики. Сюзане — радостно, светло. Но ему не нужен композиционный центр, ни данный формат, ни данное положение. Играют лишь цвет и узор. Так и в произведении нефигуративной живописи нет композиционного узла, потому что нет смыслового узла. В лучшем случае смысл отгадывается в авторском названии. В хорошо скомпонованной картине композиционный и смысловой центр (узел) легко находится независимо от авторского названия.

Он держит все связи. Опыты построения законов композиции на образцах геометрического варианта нефигуративной живописи (Малевич, Мондриан) сводят композиционность к правильности, регулярности, уравновешенности. Композиция же картины чаще всего неожиданна, не ищет равновесия элементарных форм, устанавливает новые правила в зависимости от новизны содержания. Совершенно регулярное расположение неизобразительных пятен — симметрическое, по законам ли золотого сечения, по законам ли некоторого ритма, или по законам цветовых контрастов, — представляет собою только решетку, только „обои». Связи между элементами могут быть здесь сколь угодно правильными, развернутой композиции они не создают, ибо лишь след, отблеск смысла, эмоции остаются от содержания. Это случай, когда форма, как „переход» содержания в форму, становится чистой формой, отрицая свою сущность „быть формой содержания». Это случай, когда конструктивные связи бессмысленны, когда конструкция нужна не для выражения смысла.

В абстрактной живописи теперь существует и культ полной бессвязности, типичной для непроизвольного заполнения плоскости пятнами, частями изображений, линиями — друг на друге, рядом, без всякой заботы о связях и даже о размещении на листе, случай бессвязности пятен и линий картины, подобный некоторым рисункам душевнобольных. Здесь могут быть и обрывки предметного содержания, но нет смысла. Это бред. Впрочем, бред может быть скрыто осмысленным.

Картина, как и другие произведения искусства, состоит из спаянных между собой различных компонентов формы. Одни из них работают на смысл, другие нейтральны. Одни компоненты формы активно строят композицию, другие, оставаясь обязательными компонентами структуры картины, „не работают» на смысл. Только те формы и их сочетания, которые работают на смысл в любых его существенных для смысла разрезах, должны быть учтены в анализе картины как композиционно значимые формы. Это главный тезис и основная позиция в предстоящем разговоре о композиции.

В самом деле, нужно ли говорить о цветовой композиции картины? Необходимо, если цветовой строй образно активен, если нельзя, например, ослабить светлое пятно без повреждения смысла, нельзя взять цвета более дробно без ущерба для смысла (выразительности), нужной акцентировки главного, если нельзя преобладание теплых заменить преобладанием холодных, смягчить или усилить контрасты без ущерба для смысла. Изменение активной формы тотчас же сказывается на смысловом резонаторе.

Но есть картины, в которых цвет присутствует лишь потому, что любое пятно, предмет, даже линия, план имеют цвет и наносятся краской. Цвет может быть лишен смысловой активности. Конечно, в таких картинах не использовано важное для живописи средство выражения, но они по-своему прекрасны и содержательны. Об авторах таких картин мы говорим — „не колористы». Искать цветовую композицию здесь бессмысленно. Единство цветов находится в пределах „непротиворечивости», чисто внешней сопоставленности, расцвечивающего сопровождения.

Линейно-плоскостное расположение групп — традиционный мотив искусствоведческого анализа композиции. Однако и линейные средства, и плоские геометрические фигуры, объединяющие группы персонажей, предметов, могут быть и композиционно важными и композиционно нейтральными, если объединяющая линия или контур плоской фигуры не очень ясен (активен). Любую картину можно расчертить геометрическими схемами. Всегда можно найти простые геометрические фигуры, в которые приблизительно вписываются отдельные группы. Еще легче найти объединяющие кривые, но существенны ли эти фигуры для общего смысла картины?

В „Празднике четок» Дюрера группа персонажей легко вписывается в круг. Но композиционно активен здесь треугольник, образованный главными персонажами. Фигуры справа и слева от Марии подчеркнуто симметричны и прямолинейны как стороны равнобедренного треугольника (идея величания).

В „Троице» Рублева приближение контура группы к кругу имеет и символический и эмоциональный смысл. Круг (овал) подчеркнут продолжением контура одной фигуры в контуре другой. Круг действует здесь композиционно. Он активен как носитель смысла.

В картинах с круглой рамой фигурная группа чаще всего подчиняется кругу как условию (Рафаэль, „Мадонна Альба», Микеланджело, „Святое семейство»). Впрочем, круг и здесь не безразличен к смыслу.

Плоскостные факторы становятся средствами композиции, если они работают на содержание, выделяя и собирая главное в содержании, направляя восприятие и вместе с тем обогащая смысл. Очень часто говорят о волнообразном (ритмическом) движении группы, рисуют плоские „композиционные» кривые, объединяющие фигуры, предметы. Но это можно сделать во всех случаях, и во многих случаях такая волновая линия будет композиционно нейтральной6.

Построение трехмерного пространства, перспектива и пластика, расположение предметов и фигур, жесты и движение — все это приобретает композиционное значение только в связи со смыслом произведения.

КОНТРАСТ И АНАЛОГИЯ

В конкретном произведении доминируют определенные факторы. Но есть два основных композиционных принципа, присущих любому отдельному композиционному фактору и выражающих коренную логику любого из них: аналогия и контраст. Аналогия и контраст в образах искусства — это выражение диалектики бытия и познания. Контраст образно выражает противоречие, но он тем самым устанавливает и прочную образную связь. Такой плоскостный фактор, как вертикаль, обязательно предполагает горизонтальную ось или горизонтальный край рамы. В наличии горизонтали заложена и внутренняя необходимость вертикали. Чтобы быть вертикалью, линия предполагает горизонталь. Ясно выделяющаяся на плоскости картины фигура обязательно вызывает явление фона, окружающую фоновость. Фон необходим для того, чтобы фигура стала фигурой, выделилась. Крупный масштаб фигуры предполагает в картине сопоставление с контрастным масштабом, он в себе самом содержит требование масштабного сравнения. Контраст глубины и плоскостности, контраст светлого и темного, хроматического и ахроматического, разрыва и непрерывности, сюжетный контраст наступающей и отступающей толпы, статика и динамика, контраст завершенного времени и незавершенного: во всем контраст. И есть большая правда в утверждении, что контраст — основной закон композиции. Аналогия-другая форма универсальной связи, распространяющаяся на любые факторы композиции от плоскостных факторов (линейные и цветовые вариации единой „темы» и т. п.) до сюжетных. Вертикализм форм у Эль Греко — это проявление объединяющей функции аналогии. Особым образом обобщенная пластика фигур у Джотто — это аналогии между ними. Аналогия движения и поз — иногда вариативная, иногда переходящая в простой повтор — в фигурах, в формах деревьев и скал, архитектуры — у него же. Аналогия вихревых линий и округлых форм у Рубенса.

Иносказательные формы чаще всего покоятся на аналогиях.

Аналогия и контраст поддерживают друг друга. Развитые аналогии усиливают контрасты. А в развитой системе контрастов мощным контрастом выступает аналогия.

О содержательных связях, заключенных в контрасте и аналогии, нет возможности говорить „вообще». В конкретных композициях они несут разные стороны содержания — сюжетные, эмоциональные, символические, общую диалектику жизни и ее художественного познания.

Ниже читатель не раз встретится с законами контраста и аналогии. Естественно может возникнуть вопрос, почему столь важным общим формам композиции в моей работе не посвящено отдельных глав. Это вопрос порядка изложения. Как видно из оглавления, мое изложение строится по схеме выделения отдельных композиционных задач (плоскостные факторы композиции и их значение, построение пространства, время как задача композиции, сюжетные формы композиции). В главе о контрасте и аналогии, в силу универсальности этих форм, пришлось бы снова говорить о всех четырех разобранных ниже задачах композиции.

Построение изображения на плоскости картины

То, что картина есть „прежде всего» заполненная следами кисти художника плоскость — очевидно, и усиленно подчеркивается со времени известного высказывания Дени. Существен, однако, не только этот элементарный факт, а тот факт, что следы кисти на плоскости картины создают изображение, которое преобразует для восприятия плоскость в трехмерное пространство, в мир предметов и человеческих отношений. Обрывки, но только обрывки, этой второй и главной для картины действительности остаются даже в абстрактном произведении. Такова природа нашего восприятия, вносящего благодаря изобразительному опыту пространственную, гравитационную и иную неоднородность в любой ограниченный рамой кусок плоскости1.

Но картина все же есть плоское поле. И движение глаз зрителя, обеспечивающее полноту восприятия, есть движение глаз по плоскому фронтальному полю. Повороты глаз и головы и изменение конвергенции глаз связаны с фиксациями точек плоского поля, с его обзором. Никакая иллюзорность не может преодолеть этот факт. Нельзя сказать, что в иллюзорном изображении мы не видим плоскость картины, следует сказать, что благодаря тому, что мы ее видим, но видим и лежащее на ней изображение, мы способны изумляться ловкой иллюзорности изображения. В самом слове „иллюзорность» есть отрицание тождества действительности и изображения -„обман». С вопросов построения изображения на плоскости и следует начинать анализ факторов композиции.

Понятно, что говоря о композиции картины или графического листа, искусствоведы обычно имеют в виду построение изображения на плоскости в пределах выбранной или заданной „рамы». Когда говорят, что композиционной схемой „Троицы» Рублева служит круг, что композиция этой иконы подчинена кругу, или, по другому поводу, говорят о фризовом расположении фигур, имеют в виду построение изображения на плоскости. Конечно, это относится не только к тем типам изображения, где трехмерное пространство выражено „условно», „как бы спрессованно», или не выражено вообще, но также к изображениям, где построено глубокое пространство. Говорят о композиции группы фигур по классическому принципу треугольника (например, в связи с луврской картиной „Св. Анна, Мария и младенец», приписываемой Леонардо). Говорят о центрической и децентрализованной композиции, о диагональной композиции, говорят о кругообразной композиции. Во всех этих случаях, очевидно, имеют в виду построение изображения на плоскости картины, его отношение к формату и к границам „рамы». Тот же ход мысли ясен в схемах, сопровождающих искусствоведческий анализ композиции. Разумеется, и сами вопросы формата входят в ту же группу вопросов (вертикальный формат, квадрат, круг и т.п.).

Понимание композиции как распределения изображения на плоскости встречается обычно и в размышлениях художников. Вспомним хотя бы приведенное выше понимание композиции К.Ф. Юоном. Компонуя, художник прежде всего расчерчивает плоскость.

Заметим уже здесь, что многие приведенные выше характеристики композиции как построения на плоскости связаны с сюжетом и смыслом картины, с ясностью их выражения. Однако, может быть, уже до того, как мы постигли смысл или даже только узнали сюжет картины, в ней, как покрытом следами кисти художника плоском поле, предопределен ход восприятия, путь к смыслу? Плоскостная композиция, не она ли направляет движение глаз, заставляет фиксировать особо выделенные (положением, цветом) части изображения, повторять цезуры ритма в остановках глаза, фиксировать ось симметрии и снова читать от нее, позволяет легко охватывать взором пятна и линии, связанные в простые геометрические фигуры? Такая постановка вопроса кажется естественной. Плоскостная композиция строит поле картины для лучшего прочтения ее.

Восприятие картины часто называют „прочтением» и видят в этом больше, чем метафору, — прямую связь с чтением словесного текста.

В науке об искусстве, так же как и в некоторых других гуманитарных науках, встречаются попытки открыть тайны своего предмета посредством чужого ключа. Так некоторые „законы» композиции картины в 20-е годы выводили из привычки глаза двигаться слева направо при чтении словесного текста. Считали, что эта теория объясняет загадочный эффект зеркального отображения картины. Не так ли мы читаем картину, как читаем текст, то есть слева направо? И не отразились ли эти привычные движения глаз по плоскости на распределении фигур и предметов в картине и, в частности, на изображении движения? Не потому ли движение, изображенное на картине, будет легким, быстрым, свободным, если предмет движется по плоскости картины слева направо, то есть по направлению привычного чтению словесного текста, и затрудненным, замедленным, если справа налево.

М. Алпатов, вслед за В. Никольским, утверждал, что затрудненное движение саней сквозь толпу на картине Сурикова „Боярыня Морозова» сменяется быстрым, легким на зеркальном отображении картины, где оно происходит слева направо. М.Алпатов, так же как в свое время Г.Вёльфлин, обративший внимание на эффект зеркального отображения картины, воздерживается от его объяснения в своей книге.

Согласно теории, связывающей восприятие картины с привычкой чтения словесного текста, не конструктивные факторы композиции организуют восприятие, а привычное движение глаз в совсем другой деятельности. Даже с некоторой долей восторга обходят очевидную трудность, состоящую в том, что слева направо пишут не все народы мира. Что же, у восточных народов картины, как утверждают, „строятся» преимущественно справа налево, а у нас слева направо. Однако как раз картина „Боярыня Морозова» строится, сани и люди движутся и обращены в ней справа налево, а читаем мы текст, как европейцы, слева направо. Противоречие преодолевается утверждением, что движение саней кажется в картине Сурикова именно поэтому затрудненным (композиционный прием). Но ведь и по смыслу изображения сани движутся в плотной толпе. Интересно, как воспринимают их движение представители народов, привыкшие к право-левому чтению?2.

Движения глаз зрителя картины подчинены задаче ее рассматривания, а не привычкам чтения словесного текста. Рассматривание картины как специфического явления человеческой культуры есть процесс приобретения чувственных (цветовых, линейных и проч.), пространственных, сюжетно-смысловых и эмоциональных данных -процесс также специфический.

Мы видим картину прежде всего и затем все время как целое, сжатое границами рамы. Какова же специфика ее восприятия? Похожа ли она на чтение словесного текста? Допустим, что мы видим картину впервые. От чего оттолкнется, с чего начнет глаз свой анализ? Будет ли это движение слева направо, или круговой обход, или система соотнесения? Обратимся прежде всего к опросу зрителей, начнем с отчетов по данным самонаблюдения.

Перед зрителем — картина Репина „Не ждали». Мы не знаем прошлого опыта зрителя. В отчетах самонаблюдения часто излагается такой ход восприятия этой картины, вызванный, может быть, акцентами и распределением фигур на плоскости, а может быть, и рассказами о картине. Ведь встречается он и в искусствоведческих анализах ее. Прежде всего, говорят, останавливает взор фигура матери, первопланный, крупный и сильный силуэт. Затем следует (направленный ее наклоном?) перенос взора на ссыльного, замечание по соседству горничной на дальнем плане, затем — жены у рояля и детей и, наконец, — замыкание кругового обхода в фигуре матери.

Но, может быть, пятна фигур и предметов, их распределение на плоскости заставляют совершать другой обзор? В отчетах самонаблюдений бывает и так, что зрителя привлекает прежде всего фигура ссыльного, выделенная свободным и светлым полем. Затем взор переходит к фигуре матери (слева направо) как самому крупному и интенсивному пятну. Затем, двигаясь далее направо вверх, переходит на фигуры детей, отталкиваясь от рамы, замечает фигуру жены, горничной и снова возвращается к главному герою, совершая обход в противоположном направлении. Как же на самом деле? Если не знать заранее смысла картины, оба варианта обхода кажутся вполне закономерными. А может быть, между „обходом» глаза и восприятием картины вовсе нет однозначной связи и сам „обход» — иллюзия самонаблюдения? Как это узнать?3

Глаза наши все время движутся, осуществляя произвольную или непроизвольную зрительную ориентировку. Движутся ли объекты или неподвижны, изображения на сетчатках глаз все время меняются. Существенно, что постоянные изменения сетчаточного изображения необходимы не только для зрительной ориентировки и подробного рассматривания объектов, они необходимы для самого акта зрения. Необходимо, чтобы сетчаточное изображение посылало в центральную часть зрительного анализатора постоянно меняющиеся сигналы.

Существенно и то, что мы не замечаем постоянных изменений сетчаточного изображения. Мы видим (в соответствии с действительностью) благодаря особому характеру зрительного синтеза, что неподвижные предметы неподвижны, движущиеся движутся, и нам кажется, что глаза совершают лишь чередующиеся с длительными фиксациями плавные обходы, по некоторой независимой от их движения совокупности объектов.

Существуют по крайней мере четыре типа движения глаз. Крупные скачки глаз с относительно длительными фиксациями, мелкие скачки, дрейф глаз и тремор.

В поле зрения всегда находится много объектов; в одних мы заинтересованы меньше, в других — больше. Мелкие скачки глаз необходимы как минимум движений для самого акта зрения, большие скачки глаза в пределах важного для нас объекта необходимы, чтобы изучать его, перемещая зону ясного зрения. Периферическое зрение необходимо для ориентировки и выбора новых точек фиксации. Наконец, движение головы и тела — для расширения обзора, для более широкой ориентировки.

Плавные обходы контура — обман самонаблюдения. Длительные остановки глаза — тоже. Реальные возвраты глаза мы не можем заметить, так они быстры. Картина движений глаза по некоторой композиции воссоздается нами позднее как воображаемый, как композиционно выраженный, а не реальный путь.

Если зритель охватывает картину целиком или, в случае больших размеров и малого отхода, способен воспринять ее целостно благодаря непосредственной зрительной памяти, мы можем с равным правом сказать, что зритель созерцает картину как целое, а движение глаз несет лишь вспомогательную службу.

Что охват целого очень важен, очевидно. И композиционные формы строятся в расчете на целостный охват. Фиксация же отдельных точек картины и скачкообразные перемещения глаза по ней — это добывание дополнительных данных самого разного характера в соответствии с ходом и глубиной восприятия (движение, сюжет, жест, смысл жеста и пр.).

Во всяком случае, обе приведенные выше схемы плавного обхода глазом картины Репина „Не ждали», связанные, казалось бы, только с плоскостными факторами картины, одинаково произвольны. Это воображаемые или внушенные схемы движений глаза, типичный обман самонаблюдения, подменяющий реальный процесс композиционным анализом картины.

Недавно движения глаз при восприятии картины „Не ждали» изучались объективными методами. Результаты изложены в книге А.Ярбуса „Роль движений глаз в процессе зрения». Зрители знали картину. Предъявлялась ее цветная репродукция. Все зрители рассматривали репродукцию сходным образом. Рассматривание начиналось с фиксаций взора на лице и фигуре ссыльного. Тут располагалось несколько следовавших друг за другом точек фиксации, разделенных „большими» скачками глаза. Взор перескакивал на верхнюю часть фигуры старой женщины (матери), вставшей навстречу ссыльному. Несколько точек фиксации распределяется здесь, глаз рассматривает эту фигуру первого плана, чтобы снова вернуться к лицу ссыльного, перескакивает с одной фигуры на другую, останавливаясь главным образом на лицах, добывая все более глубокую информацию для понимания отношений между главными героями (сюжетно-психологический аспект). Иногда перескок взора на фигуру матери предваряется однократной фиксацией лица и фигуры горничной, открывшей дверь. Фиксацией явно по признаку соседства на плоскости головы ссыльного и головы горничной. Установив связь между двумя главными персонажами, взор перескакивает на фигуры детей, сидящих за столом, в первую очередь — мальчика. Глаз „изучает их», но лишь небольшим числом фиксаций и снова перескакивает на фигуру ссыльного (устанавливает новые отношения). Наконец, фиксируется голова жены за роялем, и снова скачкообразный возврат к голове ссыльного. Весь цикл длится всего около минуты. Затем цикл повторяется по той же схеме. Заметить смену фиксаций в самонаблюдении невозможно.

Существенно, что фиксировались только фигуры и особенно часто -лица персонажей, обстановка не рассматривалась, хотя, разумеется, вся репродукция все время была в поле зрения, иначе говоря, направление перескоков взора было закономерным, от персонажа к персонажу, минуя все обстановочные детали. Детали обстановки фиксировались лишь в опытах со специальной инструкцией.

Конечно, такой ход восприятия в значительной степени определялся тем, что картина была известна и известно было ее название „Не ждали». Кого не ждали?

Важно и то, что глаз вообще не совершал плавного обхода по некоторой кривой, не двигался плавно ни слева направо, ни справа налево, ни по кругу. Движения глаза определялись построением сюжета, выраженного уже в названии, психологической ситуацией.

Глаз, очевидно, доставлял данные для уяснения внутренних связей между персонажами. Все связи сходятся в композиционном узле — фигуре ссыльного. Все взоры участников сцены обращены к нему. Сюжетно-смысловые связи, а не плоскостные факторы, цветовые или линейные, сделали в этом эксперименте фигуру ссыльного композиционным центром, заставляли многократно возвращаться к ней.

Если говорить о схеме, то композиция ближе всего может быть изображена посредством стрел или лучей разной повторности, направленных к композиционному центру и от него. Но главный вывод, конечно, в том, что и композицию и движение глаз определяет смысл картины. Интересно сопоставить движение глаз по картине „Не ждали» с хорошим искусствоведческим анализом композиции этой картины, свободным от предвзятых теорий о работе глаза.

Ясный и убедительный анализ такого рода дан в книге Д.Сарабьянова „Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века». Утверждая, что композиция картины исчерпывающим образом вскрывает логику момента, Сарабьянов выделяет как главную линию в сюжете линию — ссыльный и старуха-мать. Главные фигуры композиционно выделены. Другие сюжетные связи менее значительны. На втором месте по значению — восторг мальчика. Жена ссыльного только начинает осмысливать случившееся. Горничная — просто любопытный свидетель. По значению связей выбрано и композиционное место и движения персонажей.

Главная сюжетная линия картины „… подчеркивается композиционной диагональю и все другие психологические линии картины также подкреплены композиционно, и на перекрестке этих линий оказывается фигура главного героя.

Она становится узлом, связывающим всех участников сцены. Поэтому мы вправе сказать, что композиционное построение обусловлено психологической жизнью героев, драматической коллизией, самим событием, логику которого выявляет композиция».

Рассматривая дрейфограммы глаз, приведенные Ярбусом, я не помнил этого анализа. Совпадение его с общей схемой дрейфограмм кажется мне знаменательным как утверждение важного теоретического положения. Понимание смысла картины и логики композиции может давать обобщенную информацию об „интегральных» движениях глаз, не о фактических частых сменах точек фиксации, скачках, возвратах, а о некотором обобщенном ходе восприятия картины. Воображаемые „интегральные» движения глаз воспроизводят основу композиции — ее внутренние связи. Это — ходы понимания.

Итак, во-первых, не реальные движения глаз, в частности, не движения глаз, привычные для чтения словесного текста, определяют композицию, а, напротив, композиция определяет интегральные „движения», „ходы» восприятия — ходы понимания.

Во-вторых, поскольку по крайней мере элементарные сюжетные связи мы видим вместе с факторами плоскостной композиции, следует говорить об укреплении сюжетно-смысловых связей посредством расположения пятен и линий на плоскости, об их конструктивной роли. Могут ли эти последние сами по себе в бессюжетных и беспредметных „картинах» однозначно или почти однозначно определять ход восприятия, остается сомнительным.

Несколько слов о зонах внимания.

Зона внимания не совпадает, вообще говоря, с фиксируемым объектом. Зона внимания может быть связана с периферическим зрением. И часто именно сигнал с периферии, отвечающий ходу мысли или эмоциональному импульсу, вызывает новое движение глаз (смену точек фиксации) для получения более полной информации, причем, в поле внимания все время остаются связи между объектами (сюжетные, а вместе и смысловые, эмоциональные связи), а не только сами объекты и их части.

Субъективно мы путаем движения глаз и перемещение центров внимания и не замечаем, что как за перемещением центров внимания, так и за движением глаз скрываются более глубокие „смысловые» ходы (опыт понимания).

НЕОДНОРОДНОСТЬ КАРТИННОГО ПОЛЯ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ

Перед нами однородное плоское поле загрунтованного холста или лист однотонной бумаги. Изображение разрушает эту однородность. Вокруг первой проведенной линии возникают два поля, и они, вследствие ли изобразительного опыта или более общего зрительного опыта, несут в себе указания на различие, создают возможность изобразительного понимания. Так, проведенную в некоторой средней зоне горизонталь мы легко читаем как границу между „небом» и „землей», особенно если она проходит через все плоское поле. Стоит ограничить горизонталь и провести от ее концов вниз вертикали, и внутреннее поле становится плотной и вертикально стоящей „стеной» или „воротами», а внешнее — окружающим ее „воздухом». Горизонтальная линия приобретает новое изобразительное значение.

Любое беспорядочное заполнение плоскости холста создает хаос неоднородностей, в которых неизбежно мелькают куски и ходы изображения, фигуры и фон, уходы в глубину и устои, „наросты» и „дыры» (многоплановость). Так устроено наше восприятие изобразительного поля.

Вспомним пятна на сырой штукатурке, рисунок на срезе камня. В творческой практике нередки случаи предварительного создания на холсте произвольной неоднородности для последующего использования ее в композиции. Константин Коровин любил работать на слегка забеленных сверху старых холстах (по забеленной живописи).

Но в этом, конечно, нет необходимости. Само поле однородно загрунтованного холста однородно лишь как материальное поле. Как изобразительное поле оно представляет собой неоднородную структуру, содержит скрытые неоднородности, предвосхищение (антиципацию) глубины, проницаемости, цвета, устойчивости, с которыми художник вынужден считаться прежде всего для того, чтобы их использовать, выявить в интересах картины, или, если они мешают задуманному изображению, найти средства противодействований им.

С чем же связана скрытая неоднородность ровно загрунтованного поля картины?

Плоское поле картины в отличие от зрительного поля — правильно ограничено рамой6. В зрительное поле входит и поле картины и окружающие предметы (рама, стена). Границы изобразительного поля я называю условно „рамой», имея в виду, однако, что рама как приспособление для лучшей подачи картины находится за пределами поля картины и нас не интересует. Рама понимается ниже как ограничение картинного поля.

Итак, какие неоднородности поля картины связаны с фактом „рамы»? Если следовать распространенному сейчас на Западе толкованию реалистического искусства Европы, сформировавшегося в эпоху Возрождения, на этот вопрос следует ответить: ровно никаких. Ведь реалистическая картина понималась и понимается как „окно в действительный мир», „вырезка», подобие кадра в фотографии. Поле будущей картины мыслилось будто бы как часть однородного, бесконечного пространства, в которую попадают посредством видоискателя „случайные группы предметов». Поразительно, как эта нелепая позиция сохраняется до сих пор. Указания на границы картинного поля или, говоря языком семиотики, знаки границы содержатся внутри любой композиции, независимо от стилевых различий.

Я не представляю себе, что можно было бы срезать вертикальную полосу слева или справа в „Блудном сыне» Рембрандта без ущерба для смысла картины или, скажем, пришить полосу пола. Вспомним, что в окончательном варианте „Боярыни Морозовой» Суриков подшил полосу холста снизу и именно такой, а не другой ширины, явно в целях улучшения композиции. Границы картины твердо устанавливаются художником как поле множества связанных в один узел композиционных факторов. Или попробуйте наложить другое „окно» на „Явление Мессии» А. Иванова. Нелепость! Типичное для наших дней забвение того факта, что даже самая „иллюзорная» картина, если это искусство, есть изображение, исчерпывающееся, завершенное в „раме». Подготовленность „рамы» в изображении — общий закон композиции. „Окно в мир» — метафора, обозначающая задачу построения глубокого пространства в границах картины в противоположность традициям плоского или уплощенного (слоевого) изображения. И тут и там рама (граница) тесно связана с композицией самого изображения.

Нарисуем „раму» (края картинного поля) некоторой будущей композиции, оставив поле чистым, и будем перемещать изображение предмета или просто отрезок прямой внутри рамы. Мы увидим, что восприятие перемещающегося предмета или отрезка может стать хорошим индикатором неоднородностей изобразительного поля, вызываемых рамой7. Предмет, изображенный на однородном поле близко к раме, вследствие привычной антиципации глубины картины, вызванной наличием рамы, читается лежащим близко к плоскости рамы или даже частично слитым с ней. Предмет во внутренней и особенно центральной зоне читается лежащим в глубине. Плоское ровное поле благодаря наличию рамы становится пространством, своеобразной „пещерой», конечно, перспективно и метрически еще совершенно неопределенной.

Многие центральные композиции используют антиципацию углубленного поля, выявляя и подчеркивая углубление построением сцены в глубину от рамы.

В „Поклонении волхвов» Боттичелли (Уффици) левая и правая группы построены как плотные крылья, ведущие в глубину к центральной группе. Ту же конструктивную функцию выполняют пол и крыша строения над центральной группой. Крылья укреплены у рамы, как кариатидами, вертикальными фигурами: автопортретной фигурой Боттичелли справа, и фигурой слева, стоящей в той же фронтальной плоскости, непосредственно примыкающей к „плоскости рамы». Композиция указывает на границы поля картины, и рама естественно становится началом и концом изображения.

Но в силу диалектики творчества, художник может, следуя смыслу образа, вступить в сознательный конфликт с углубленностью поля it центральной зоне. Тогда „закон глубины» будет действовать скрыто, как основа контраста.

В „Св. Себастьяне» Антонелло да Мессины (Дрезден) создано глубокое архитектурное пространство, подчеркнутое сильными ракурсами. Перспективные сокращения кажутся даже преувеличенными благодаря низкому горизонту. И как раз посередине, пересекая весь кадр, возвышается фигура Себастьяна, выдвинутая вперед к самому краю рамы, так что ступни почти касаются нижней границы картины, а голова — верхней. Острый контраст фигуры и архитектурного окружения делает фигуру казнимого одинокой (сравни стаффажные фигуры). Тем самым утверждается ее величие. Фигура выделяется и мощной пластикой и ясной линией контура. Она грандиозна. В картине Боттичелли — ход в глубину к центру картины. Здесь — упор в центре, останавливающий внимание на героической теме, и два дополнительных хода от рамы, в обход фигуры, содержащих дополнительные рассказы бытового характера. Можно напомнить аналогичное построение „Св. Себастьяна» Мантеньи (Вена), очевидно, этого требовала логика темы.

В русской иконописи, несмотря на относительную плоскостность, по-своему действовал тот же „закон рамы». В „Троице» Рублева боковые фигуры и подножия тронов — в „зоне рамы», от них ходы идут в глубину к центральной фигуре, через композиционный узел — жертвенную чашу и „беседу рук». Икона завершается подобием свода: дом Авраама, мамврийский дуб, гора не только подчинены плоскостной схеме овала (круга), но и замыкают пространство указанием на возврат к передней плоскости8.

Скрытая неоднородность изобразительного поля, вызванная рамой, ставит важные для композиции вопросы пересечения фигур и предметов рамой.

Пересечение дальних и второстепенных предметов (пейзаж в фигурной композиции) композиционно нейтрально и не требует смыслового оправдания. Пересечение же предметов переднего плана и особенно — нижним краем картины, пересечение активно вылепленных или броских по цвету предметов должно быть оправдано как специальный знак осмысленного нарушения равновесия, подобно тому как оно оправдано в „Давиде и Урии» Рембрандта (Гос. Эрмитаж). Впрочем, пересечение фигур и предметов становится сейчас привычным для нас, менее активным благодаря влиянию кино и фотографического кадрирования.

Возьмем снова однородное плоское поле, ограниченное рамой. Не изображены ни небо, ни земля. Однако предмет, изображенный в верхней зоне поля, кажется падающим, а в нижней — лежащим на горизонтальной плоскости. Как будто бы в нижней зоне предвидится земля, пол. В очень многих картинах низ строился как своеобразный тяжелый подиум, на котором высится фигурная группа. И даже в иконе, если нет изобразительного низа, всегда проводится скорее знаковая, чем изобразительная, узкая полоса позема. При всей перспективной неустойчивости изображения ступней фигур и впечатлении легкости, созданном остроконечными складками нижнего края одежд (явление также гравитационного порядка: треугольник основанием книзу кажется лежащим на некоторой плоской опоре, острием книзу — неустойчивым, парящим), иконописец считает нужным обозначить позем.

Поучителен со стороны действия неоднородности верха и низа картины анализ как средневековых, так и возрожденческих изображений Страшного суда и таких изумительных композиций, как, ,Битва архангела Михаила с сатаной» Тинторетто (Дрезден, Картинная галерея).

Тяжелый низ и легкий верх — это только предрасположение восприятия, или, если хотите, — рефлекс на положение в раме картины. Острота композиции часто может быть именно в том, что другие конструктивные факторы, активно выделенные художником, вступают с ним в борьбу ради смысла.

С утяжелением низа картинного поля и легкостью его верха связана неоднородность направлений на нем. Вертикальные и близкие к ним направления воспринимаются как определяющие фронтальную плоскость. Вертикальный отрезок прямой очень трудно увидеть как уходящий одним концом в глубину. То же самое справедливо для горизонтального отрезка. Напротив, наклонные отрезки легко воспринимаются пространственно и, с точки зрения теории восприятия, относятся к классу многозначных изображений. Они читаются либо уходящими в глубину одним концом, либо другим, либо лежащими на фронтальной плоскости. Пространственное восприятие такого отрезка может колебаться. Чтобы сделать его устойчивым, надо ввести его в конструктивную систему. Конструктивная устойчивость и ее противопоставление неустойчивости, преобладание того или другого — это постоянная игра вертикалей, горизонталей и наклонных.

Архитектонически ясный Джотто всюду подчеркивает вертикали и опорные горизонтали. У него все твердо стоит на земле, определяя, чаще всего, ближнюю фронтальную плоскость как план главного действия. В росписи базилики св. Франциска в Ассизи у Джотто или художника его круга даже престолы в „Видении св. престолов» стоят на небесной тверди. Их подножия строго горизонтальны, боковые стенки — вертикальны. Тем сильнее действует по контрасту движение возносящегося по наклонной ангела.

Нетрудно вспомнить и картины другого времени, где в системе неустойчивых наклонных выразительно действует подчеркнутая контрастом вертикаль.

Привычное ограничение картины прямоугольной рамой — естественный результат стремления к устойчивому завершению. „Рама» определяет переднюю фронтальную плоскость, верх и низ. Изображение строится от рамы и завершается в ней. Горизонталь и вертикаль рамы перекликаются с горизонталями и вертикалями изображения или подчеркивают во взаимодействии с наклонными его характерную неустойчивость. Напротив, произвольное, неправильное ограничение не несет конструктивной функции. Такое ограничение действует как вырезка в занавесе.

И опять укажем на диалектику конструктивной формы и содержания. На некоторых полотнах Петрова-Водкина фигуры поставлены наклонно относительно рамы. Художник связывал такое построение со своей планетарной перспективной системой. Несомненно, однако, -принимаем ли мы или не принимаем теорию перспективы Петрова-Водкина, — что противоречие вертикали и горизонтали рамы с наклонными предметами и фигурами порождает образный смысл. Он явно виден, например, в картине „Первые шаги» из Русского музея. Женщина переднего плана, изображенная наклонно, явно зовет ребенка идти за ней. Неустойчивый наклон усиливает впечатление движения. Тот же прием с расчетом на естественную жизненность взгляда виден и во многих натюрмортах художника. Если бы рама не была прямоугольной и ориентированной на горизонталь, не было бы и наклонного расположения предметов, произвольное ограничение читалось бы по конструкции предметного содержания и мы естественно повертывали бы холст, ориентируя его по вертикали и горизонтали предметов.

Необходимо подчеркнуть, что конструктивная функция рамы, о которой речь, вовсе не признак определенного стиля (например, возрожденческого реализма). Прямоугольная рама — также закон русской иконы, средневековой живописи Запада. Как раз в иконе вертикаль и горизонталь создают острые контрасты символического характера (сравним „Успение» Феофана Грека — горизонталь тела богоматери и вертикаль фигуры Христа, держащего ее душу, как бы продолжающая вертикаль свечи на переднем плане).

Практика выработала еще два типа „рамы»: круг и овал. Овал строится по ясно выраженным взаимно перпендикулярным осям, то есть и в нем вертикаль, горизонталь, верх и низ являются основными конструктивными факторами изображения. Композиция в круге определяет гравитационное поле рамы и его основные оси самим изображением.

Неоднородность картинного поля, в котором затем размещается (а иногда и „затискивается») изображение, скрыто определяет восприятие и создает подпочву для композиционного решения, с которой само изображение ведет постоянную игру, подчеркивая, выявляя ее или противоборствуя с ней.

Совсем не очевидна скрытая неоднородность левого и правого, о чем говорилось выше.

С организацией плоского поля картины посредством рамы мастер вынужден считаться. „Рама» картинного поля служит „сигналом», вызывающим прошлый опыт картинного изображения. Это установочный рефлекс на специфическую ситуацию „картинное изображение». Художник противопоставляет ей реальную организацию картинного поля. Рама выступает здесь в своей конструктивной функции.